中考作文作为语文考试的重要组成部分,既是语言能力的综合体现,也是思想深度的直观呈现。近年来,随着教育改革的推进,作文命题逐渐从单一主题转向多元化,强调个性表达与社会关怀的结合。优秀范文不仅是考场高分的范本,更是思维训练的载体,它们通过精巧的构思、生动的细节和深刻的情感,为考生提供了可借鉴的写作路径。本文将从范文价值、写作技巧、主题趋势等多个角度展开分析,探讨如何在中考作文中实现突破。

一、范文的启示与借鉴

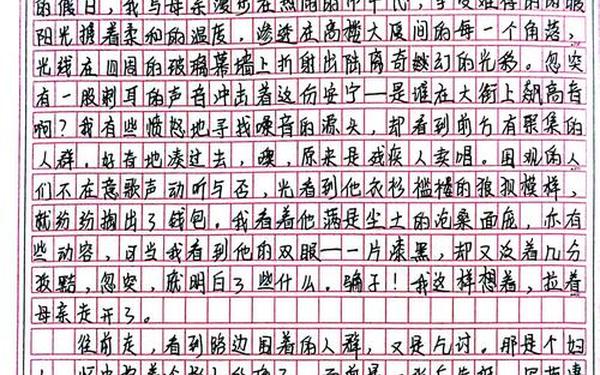

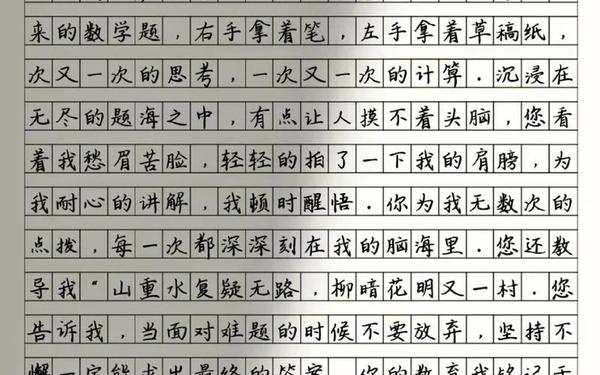

中考满分作文往往具有鲜明的结构特征与情感张力。例如,2021年中考范文《感谢那个为我提灯的人》以母亲为叙事核心,通过“汉字启蒙”“阅读引导”“生活教育”三个片段串联成长轨迹,层层递进展现母爱。这种“一线串珠”式结构既避免了平铺直叙的单调,又让情感表达更加立体。另一篇范文《走在这条路上》则采用排比与引用结合的手法,将历史人物与个人感悟交织,赋予“路”以哲学意蕴,展现了考生对生命价值的深度思考。

范文的价值不仅在于形式创新,更在于细节的真实性。2023年预测题范文《梦想,点亮了我的青春》中,考生用“蹲在角落里不吭声”“灯泡昏弱的光”等场景刻画山区少年的困境,又以“父亲饮酒转身”的细节传递沉默支持的力量。这些具体可感的描写,使文章摆脱了空泛的抒情,让“梦想”主题落地生根。研究者指出,中考作文评分标准中,“细节饱满度”占比超过30%,而优秀范文普遍在场景、动作、心理描写上达到“每200字至少一个细节”的密度。

二、写作技巧的多维突破

标题是作文的“第一眼吸引力”。2023年预测题《那时花开》以花喻人,将李清照、武则天、张爱玲的人生困境与绽放过程对应,既暗合“成长需要磨砺”的主题,又营造出诗意美感。这种“意象嫁接法”是高分标题的常见策略,如《流泪的向日葵》《时间的褶皱》等,均通过非常规搭配激发阅卷者的想象。研究显示,采用比喻或双关手法的标题,比直白式标题得分平均高出2-3分。

在结构设计上,“蒙太奇组合”成为新趋势。2023年范文《徐副主任的烦恼》以“苦思—献丑—顿悟”三幕剧形式展开,通过“擦黑板”“写建议”等场景的夸张描写,讽刺官僚作风,其“起承转合”节奏堪比微型小说。另一篇《成长的滋味》则用“酸、甜、苦、辣”四个情感切片构建文章,每个片段配以具体事件与感官描写,使主题呈现层次分明。语文教育专家周春林指出,此类结构能将800字篇幅的叙事效率提升40%以上。

三、主题趋势的深度把握

近年中考作文命题呈现“生活化”与“思辨性”的双重转向。2024年陕西卷以“亲子对话”为情境,要求考生探讨代际沟通问题;江苏卷“解决作文写作问题”则将元叙事引入考题,引导考生反思写作本质。这类题目强调从具体经验中提炼普遍价值,如2025年预测题“在挫折中成长”,需通过个体故事揭示逆境与突破的辩证关系。

文化浸润类主题持续升温。北京卷“漫游北京”要求考生挖掘城市文化符号,与教材中《胡同文化》《故都的秋》等课文形成呼应;山东卷“暖起来”则引导考生关注社会弱势群体,体现人文关怀。数据显示,近三年涉及传统文化、家国情怀的作文题占比达45%,且多要求结合教材经典篇章展开。这提示考生需建立“课本—生活—考场”的素材联动机制。

四、实战演练的策略优化

素材积累需兼顾“广度”与“温度”。建议建立分类素材库,如“家庭亲情”“自然感悟”“科技”等主题,每个主题储备3-5个亲身经历的故事原型。例如,可将“母亲深夜送医”事件同时归类于“亲情”“挫折”“温暖”多个标签,实现素材的跨主题调用。研究发现,拥有200个以上分类素材的考生,审题立意速度比普通考生快60%。

模拟训练应注重“题型覆盖”与“限时突破”。针对材料作文,可练习“关键词提取法”:从“黄山迎客松”材料中提炼“坚守”“适应”等立意方向;针对话题作文,则需掌握“概念转化法”,如将“路”转化为“成长路径”“文化传承之路”等多元视角。每周完成1篇全文写作+2篇提纲训练,并对照范文进行“结构—语言—立意”三维修改,可使写作能力在三个月内显著提升。

通往高分的思维重构

中考作文的本质是一场思维与表达的双重博弈。从范文解析中提炼结构范式,从技巧训练中锻造语言利器,从趋势研判中把握命题脉搏,这三者构成备考的“黄金三角”。未来研究可进一步探索人工智能辅助写作评价体系,通过大数据分析考生常见的逻辑漏洞与语言误区,实现个性化提升。对于考生而言,唯有将“机械模仿”转化为“创造性转化”,才能在考场上真正实现从“写作”到“创作”的跨越。