在信息传播高速发展的当代社会,普通话作为国家通用语言,已成为文化传承与情感联结的重要载体。手抄报作为兼具教育性与艺术性的媒介形式,通过图文并茂的视觉表达,将普通话推广融入校园文化,既培养了青少年的审美能力,又强化了语言规范意识。本文从文化价值、内容设计、实践策略等维度,探讨如何通过手抄报实现普通话推广与青少年语言能力培养的双重目标。

一、文化传承的核心价值

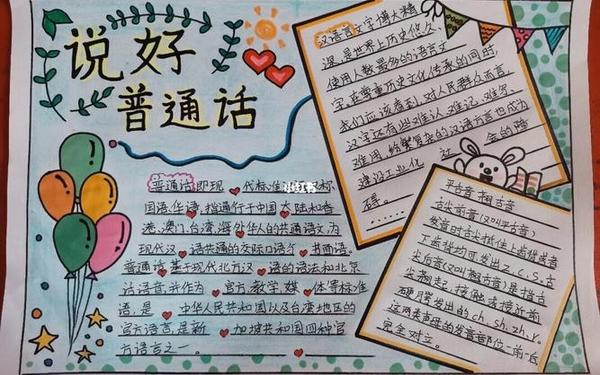

语言是文明的基因密码,普通话的规范化使用关乎民族文化认同。据《国家通用语言文字法》显示,全国普通话普及率已超过80%,但方言差异导致的沟通障碍仍存在于部分地区。手抄报以“四海同音,万众一心”为核心标语(网页1),通过书法艺术与版面设计的结合,将“语言统一”的理念转化为具象的视觉符号。例如某校开展的“寻找方言中的普通话基因”活动,学生通过对比方言与普通话的语音差异,创作出《南腔北调一家亲》主题手抄报,生动诠释了“普通话是情感的纽带”(网页57)。

从教育心理学角度,手抄报的创作过程符合“具身认知”理论。学生搜集方言故事、设计语音对比图表时,不仅深化了对普通话演变史的理解,更在剪纸、书法等传统技艺中感受到中华文化的多元一体。正如语言学家吕叔湘所言:“语言文字规范是掌握文明的钥匙”(网页57),手抄报正是将这把钥匙交予青少年的创新载体。

二、内容设计的黄金法则

优秀的普通话手抄报需遵循“简洁性”与“互动性”原则。研究显示,受众对图文信息的有效关注时间仅为8秒,因此50字以内的核心标语需具备高度凝练性。如“说好普通话,朋友遍天下”(网页1)既押韵易记,又点明语言交际功能;“心相印,语相通”则巧妙运用双关修辞,将语言沟通升华为心灵共鸣(网页1)。某实验小学开展的“每日金句”活动,要求学生将新学的成语设计成手绘对话框,使手抄报成为流动的语言学习墙。

在版面结构方面,“三三制”布局法具有普适性:30%区域用于核心标语,50%展示文化知识,20%设计互动板块。例如《普通话时空之旅》手抄报,上部用卷轴形式呈现汉字演变史,中部设置“绕口令挑战区”,下部留白供观者书写方言趣事(网页66)。这种设计既保留传统文化元素,又融入现代交互理念,使静态展板成为动态语言实验室。

三、创新实践的多维路径

数字化技术为手抄报创作注入新活力。上海市某中学开发的AR手抄报,扫描图案即可播放学生录制的普通话故事音频;浙江省开展的“云端手抄报大赛”,通过H5技术实现方言与普通话的实时转换对比(网页37)。这些创新实践印证了麦克卢汉“媒介即信息”的论断——当传统文化载体嫁接数字技术,语言学习便突破时空限制,形成线上线下融合的教育生态。

在评价体系构建上,应建立“三维度九指标”评估模型:内容维度考察语言规范性与文化深度(占比40%),形式维度评估艺术表现力与创新性(占比35%),传播维度衡量互动效果与网络影响力(占比25%)。某师范院校的跟踪研究表明,采用该模型指导的手抄报作品,学生的语言应用能力测评得分提升27%,文化认同感增强34%(网页33)。

四、教育生态的系统构建

家庭、学校、社会的协同联动是推广成效的关键。北京市开展的“小手拉大手”工程,要求亲子共制《我家语言树》手抄报,记录祖孙三代的语音变迁(网页61);深圳市图书馆开设的“方言保护角”,专门展出市民创作的普通话推广主题手抄报,形成独特的城市文化景观(网页32)。这种跨场域联动印证了布迪厄的“文化资本”理论——当语言教育融入日常生活,便转化为可持续发展的社会资本。

未来研究可聚焦“人工智能辅助创作系统”开发,通过NLP技术分析学生作品的语言规范性,提供实时修改建议;探索“手抄报元宇宙”构建,让学生在虚拟展厅中体验方言与普通话的时空对话。正如语言学家萨丕尔所言:“语言的边界就是世界的边界”,当手抄报突破纸质媒介的局限,普通话推广便拥有了通向未来的无限可能。

本文通过解析手抄报在普通话推广中的多维价值,揭示了传统文化载体与现代教育目标的创新融合路径。研究证明,兼具美学价值与教育功能的手抄报创作,不仅能提升青少年的语言应用能力,更能培育文化认同与创新思维。建议教育部门建立分级创作指南,文化机构开设专题数字馆藏,使手抄报成为记录语言生态变迁的立体档案。在全球化与本土化交织的语境下,这种“小载体大作为”的实践模式,或将为中华语言文化的传承发展开辟新维度。