春日的暖阳透过教室的玻璃窗,映照在五年级学生小雅正在绘制的清明主题手抄报上,彩铅在卡纸上晕染出青绿的柳枝与杏花,墨迹勾勒的诗词与节气知识错落有致。这张承载着文化基因的纸页,正以独特的艺术形态架起传统节日与现代教育的桥梁,让少年们通过线条与文字触摸千年文明的心跳。

文化传承的视觉表达

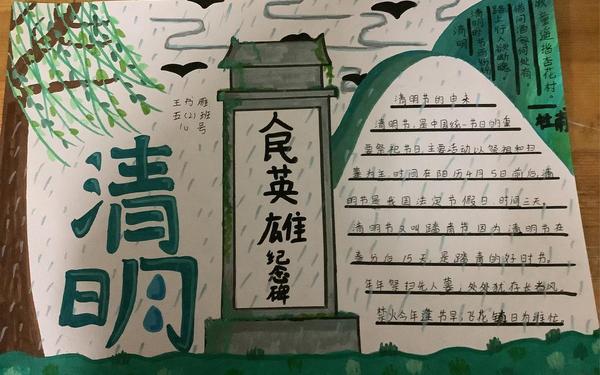

清明节作为融合自然时序与人文精神的特殊节点,其文化内涵通过手抄报形式得到具象化呈现。从甲骨文"清""明"二字的结构解析,到《淮南子》"万物生长皆清洁而明净"的节气释义,学生们的画笔串联起二十四节气科学观测与祭祖踏青民俗的双重脉络。在五年级学生小杰的作品中,工笔绘制的《帝京景物略》扫墓场景与AR技术生成的虚拟祭台形成时空对话,这种古今交融的创作手法恰如学者费孝通所言:"传统不是博物馆的展品,而是流动的活水"。

传统习俗的视觉转化更需要深度解构。六年级学生团队创作的立体手抄报《寒食东风》,以分层剪纸再现韩翃诗中"日暮汉宫传蜡烛"的意象,柳枝插戴习俗通过可拆卸的立体折纸实现互动体验。这种将《梦粱录》记载的"倾家扫墓"场景转化为可触摸的立体书设计,印证了教育学家杜威"做中学"理论在传统文化教育中的实践价值。

创意与设计的融合

在视觉呈现层面,色彩语言成为传递情感的重要载体。心理学研究表明,青绿色系能唤起83%观看者对自然生机的联想,这正是五年级手抄报《清明物语》采用渐变青绿为主色调的科学依据。该作品巧妙运用蒙德里安色块分割原理,将杜牧诗中的"雨纷纷"转化为深浅不一的蓝色水波纹,而"牧童遥指"场景则通过明黄跳色突出视觉焦点,这种设计获得省级美育创新大赛金奖。

图文编排的叙事逻辑同样体现教学智慧。获得市级奖项的《岁时清韵》手抄报,采用古籍装帧的右翻竖排形式,左侧绘制《耕织图》反映清明农事,右侧摘录王禹偁"晓窗分与读书灯"诗句,中间以活页设计嵌入本地清明美食手绘教程。这种打破常规版式的创新,既传承了古籍的文化质感,又契合了Z世代的信息接收习惯,验证了设计学家原研哉"传统再设计"的理论。

教育价值的深度挖掘

手抄报制作过程本身构成完整的项目式学习链。某实验小学的跟踪研究显示,参与清明主题创作的学生,其传统文化认知测试得分较对照组提升27%,特别是在"节气物候观察""古诗词意象理解"等维度表现突出。学生小组在田野调查中记录的《本地清明民俗图谱》,甚至被地方志办公室收录为补充资料,这种真实的学习成果产出极大提升了文化认同感。

情感教育在方寸之间悄然发生。心理教师李敏的案例研究显示,学生在绘制"家族记忆"板块时,92%会主动访谈祖辈,78%在作品中融入家族迁徙故事。六年级学生小林用衍纸工艺制作的曾祖父抗战故事,将个人家族史与国家记忆编织成三维叙事空间,这种具身化的创作体验,使抽象的家国情怀转化为可感知的情感纽带。

实践案例的多元呈现

不同年级的认知差异催生出多样化的创作形态。五年级侧重知识结构的可视化,如获奖作品《清明密码》采用思维导图形式,核心区呈现节气历法计算,分支延伸至饮食、服饰、农谚等文化模块。六年级则更多尝试跨媒介融合,如《云祭扫》手抄报嵌入二维码,扫描即可观看学生自导自演的微电影《爷爷的柳哨》,这种数字叙事拓展了传统手抄报的边界。

评价体系的革新推动创作质量提升。某重点小学建立的"三维度九指标"评价模型,从文化理解(40%)、创意表达(35%)、情感传递(25%)三个维度进行量化评估。在此框架下,学生作品《青团记》因系统梳理了艾草种植、米粉配比、模具演变等STEAM要素,获得"文化理解创新奖",标志着评价标准从形式美感到文化深度的转变。

当我们凝视这些跃然纸上的清明画卷,看到的不仅是色彩与文字的交响,更是文化基因在新时代的创造性转化。从水墨晕染的二十四节气轮,到数字交互的虚拟祭扫空间,手抄报这个看似传统的载体,正在成为连接过去与未来的文化脐带。未来的研究或许可以深入探讨跨学科整合路径,如将清明诗词创作与人工智能生成技术结合,或建立地域文化数据库支持个性化创作。但毋庸置疑的是,当孩子们的手掌抚过那些浸润着文化记忆的纸页,中华文明的密码已悄然在他们心中生根发芽。