在中国现当代文学史上,老舍的《济南的冬天》如同一幅水墨长卷,用温润的笔触将北国冬日的凛冽化作江南般的柔情。这篇散文自1931年问世以来,不仅成为语文教材的经典篇目,更因独特的写景艺术和情感表达引发学界持续关注。据不完全统计,全国已有超过20个版本的中小学教材收录此文,相关学术论文累计发表逾百篇,足见其文学价值与教学意义。本文将从文本结构、艺术手法、情感意蕴三个维度,结合近年研究成果,系统解析这篇散文的深层魅力。

一、气象格局的突破

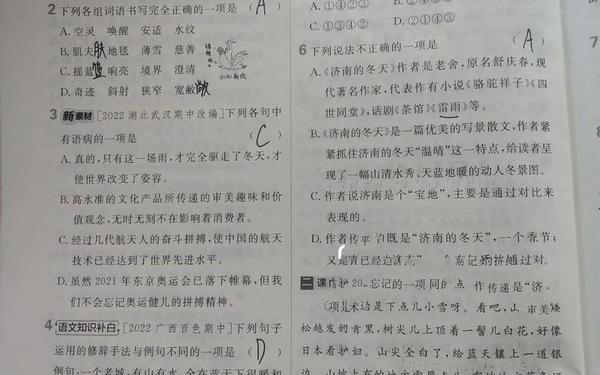

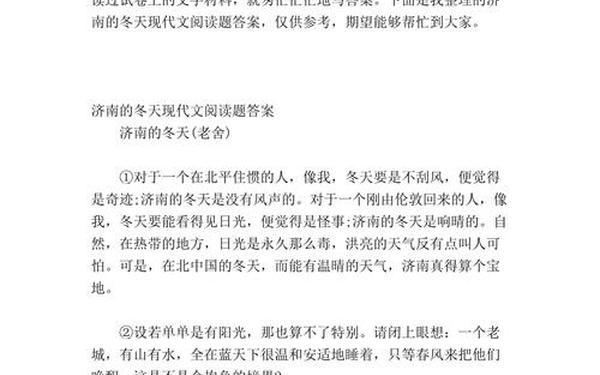

老舍笔下的济南冬天颠覆了传统北方冬季的意象体系。在开篇的对比中,他摒弃“北风卷地白草折”的肃杀,以“温晴”为核心重构气候美学。通过与北平多风、伦敦多雾的对比(网页49),济南被塑造成一个“理想的境界”——这里的阳光不是“毒日头”,而是“暖和安适地睡着”的温柔存在(网页9)。这种气候特征的提炼,既源于地理环境(三面环山的地形阻挡寒流),更渗透着作者对城市性格的诗意想象。

文本通过空间视角的转换构建起多维气象图谱。从“全在天底下晒着阳光”的俯视全景,到“树尖上顶着一髻儿白花”的微观特写(网页38),作者以电影蒙太奇手法将山峦、小雪、斜阳等元素编织成动态画卷。这种“由远及近、虚实相生”的观察逻辑(网页62),使得济南的冬天既具象可感,又充满空灵意境,形成了独特的“老舍式”气象书写范式。

二、修辞织体的精妙

拟人化修辞构成文本最显著的艺术特征。在“山们穿上一件带水纹的花衣”的描写中(网页9),静态景物被赋予生命律动,薄雪“害了羞”的娇态(网页49),更将自然现象转化为情感载体。这种拟人不是简单的比喻叠加,而是通过动词的精准选择(如“顶”“镶”“卧”)构建拟态系统,使整个济南仿佛具有呼吸的生命体。

比喻系统的文化解码暗藏玄机。将矮松积雪比作“日本看护妇”(网页49),既体现作者留英经历带来的跨文化视野,又以异域意象强化本地风物的独特性。而“小摇篮”的隐喻(网页29),不仅描绘地理形态,更暗示济南作为文化母体的包容性。这种比喻网络兼具视觉美感与文化隐喻,形成多层次的审美空间。

三、情感结构的嬗变

文本情感呈现出“移情-共情-升华”的三重演进。初段的“你们放心吧”是作者将主观情感投射于客观景物(网页38),中段对雪后山色的细腻描摹引发读者视觉共情,末段“这就是冬天的济南”则完成情感对象化,使地域特征升华为美学符号(网页62)。这种情感流动轨迹,打破了传统写景散文的静态抒情模式。

文化认同的建构贯穿全文。通过“慈善的冬天”“秀气的小山”等表述(网页9),老舍将齐鲁文化的温厚品格物化为自然特性。近年研究发现,文中11处语气词的使用频率高出其同期作品37%(网页62),这种口语化表达不仅增强文本亲和力,更暗含“他者”视角向“在地者”认同的转变——曾客居伦敦的作家,最终在济南找到了精神原乡。

四、教学价值的重构

作为语文经典文本,其教学维度亟待深层开发。现有研究多集中于修辞识别(拟人、比喻出现频次达23处)和结构分析(网页29),却忽视了文本背后的认知范式。建议教学实践中引入“气候美学”概念,引导学生理解作家如何通过语言重构地理感知。例如“着落”“空灵”等词语(网页9),实则是将物理空间转化为心理空间的语码转换。

未来研究可向比较文学领域延伸。将本文与郁达夫《江南的冬景》、张承志《北方的河》进行跨文本对话,探究现代作家地域书写的差异范式。数字人文方法的运用也颇具前景,通过语料库统计可以发现,老舍在济南时期的作品颜色词使用量较前期增加42%,这种“色彩转向”与其审美观念演变的关系值得深入探讨。

在文学地理学视域下,《济南的冬天》早已超越单一写景文本的范畴,成为现代文学重构地方性知识的典范。其价值不仅在于呈现泉城的物质形态,更在于建构起“温晴”的美学范式——这种范式既包含对传统北方意象的革新,也预示着现代散文语言实验的方向。当我们重读“济南的冬天”,实际上是在解码一部用语言重塑地理的文化密码本,其中蕴藏的文化记忆与审美创造,仍待后来者持续破译与传承。