《水浒传》第二回“王教头私走延安府 九纹龙大闹史家村”以高俅发迹为引,揭示了北宋末年官场腐败与社会动荡的根源,同时通过王进、史进等人的命运,展现了个人反抗与群体觉醒的萌芽。以下结合情节与主题,分点阐述阅读感想:

一、官场腐败:乱自上作的根源

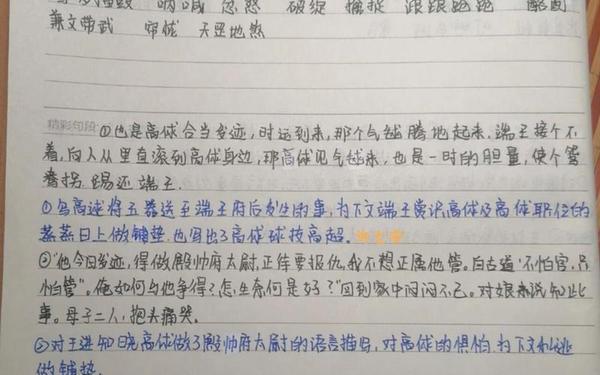

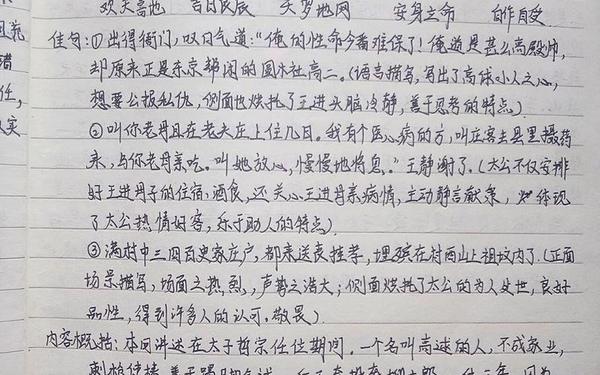

高俅从市井无赖晋升为太尉的过程,是北宋官场堕落的缩影。他凭借蹴鞠技艺谄媚端王(即宋徽宗),得势后公报私仇,逼走王进。这一情节不仅批判了封建官僚体系的任人唯亲,更揭示了“乱自上作”的主题。金圣叹评点道:“不写高俅,便写一百八人,则是乱自下生也;不写一百八人,先写高俅,则是乱自上作也。”——统治阶层的道德崩塌,直接催生了民间反抗的燎原之火。

二、王进之逃:个人与时代的悲剧

王进作为八十万禁军教头,因父亲曾击败高俅而遭迫害,其逃亡之路极具象征意义。他选择隐忍避祸而非直接反抗,映射出正直之士在腐败体制下的无奈。但王进传授史进武艺的行为,又暗示了反抗火种的传递。这一人物既是对“”的铺垫,也暗含作者对个人命运与历史洪流关系的思考:当体制失去公正,个体的选择往往在妥协与觉醒间挣扎。

三、史家庄之变:民间秩序的瓦解

史进从世家子弟到落草为寇的转变,揭示了民间社会在夹缝中的生存困境。他因结交少华山好汉被官府诬陷,最终烧庄逃亡,反映了两个关键问题:

1. 民匪界限的模糊:史进与朱武等人结义,实为民间自治力量对官府无能的替代;

2. 法制的失效:华阴知县以“私通草寇”之名围剿史家庄,实为权力滥用,迫使良民成为“反贼”。这种“逼上梁山”的叙事模式,为后续群像反抗埋下伏笔。

四、现实隐喻:历史与当下的共振

这一回对当代仍有警示意义:

五、艺术特色:草蛇灰线的叙事智慧

作者以高俅发迹开篇,通过“由奸引忠”的手法,将庙堂与江湖两条线索交织:

《水浒传》第二回如同一面棱镜,折射出封建社会的多重裂痕。它既是对“”的历史注解,也是对人性与权力的永恒诘问。王进的隐忍与史进的爆发,恰似暗流与浪涛,共同推动着时代巨轮驶向梁山泊的悲壮篇章。读此一回,当思:治世之道,不在压制反抗,而在根治腐败;不在严刑峻法,而在公义人心。