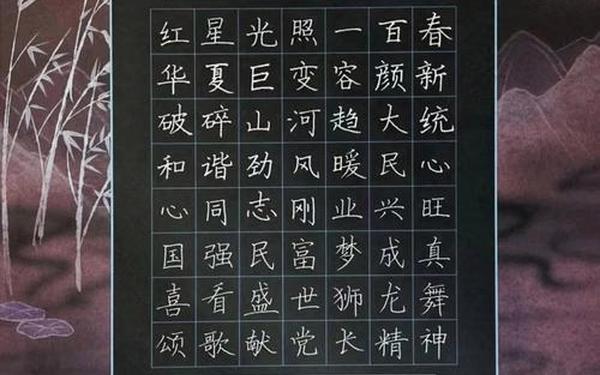

七言绝句以四句二十八字的凝练结构承载着深沉的家国情怀,其平仄交替的韵律与对仗工整的形式,恰似中华文明特有的秩序美学。如网页1所述,七言律诗“讲究平仄交互安排”并强调“对仗工整”,这种格律规范在杜甫《闻官军收河南河北》中体现得尤为明显——“剑外忽传收蓟北”与“初闻涕泪满衣裳”形成声韵的抑扬顿挫,字里行间迸发出收复失地的狂喜。现代诗人凡尘云仙在《盛世中华》中延续了这种格律传统,“盛世中华好时代,国泰民安天下平”以平仄相间的节奏,构筑起时代强音的韵律骨架。

这种形式美学不仅体现于声律层面,更渗透在意象构建中。王之涣《凉州词》以“黄河远上白云间”的壮阔画面开篇,通过“孤城遥望玉门关”的收束形成空间张力;当代抗疫诗歌“江城上下皆封闭,华夏西东俱策援”则用对仗句式展现全民抗疫的磅礴力量。正如网页53所言,七言诗“起承转合”的结构犹如建筑榫卯,使自然意象与人文精神在方寸之间实现完美嵌合。

二、山河与人文的双重礼赞

在歌颂祖国的七言诗中,自然意象常被赋予人格化特征。李白“天门中断楚江开”将长江的奔涌之势喻为破壁之力,杜甫“国破山河在”则以山河的永恒性反衬历史沧桑。现代诗人继承这一传统,如网页1收录的“北斗导航增密度,国人惊世拓新章”,将科技成就与自然意象融合,北斗卫星如银河落九天般闪耀于诗行之间。

人文精神的抒写则呈现从个体情感到集体记忆的升华。陆游“王师北定中原日”的遗愿,与当代抗疫诗中“白衣战士凝心力”的群像刻画形成历史呼应。网页23中《盛世中华》通过“爱岗敬业司其职”的日常叙事,将个体价值融入国家发展的宏大主题,这种“以小见大”的创作手法,恰如学者在网页46中强调的“由景入情”结构,使家国情怀摆脱空洞口号,获得具象化表达。

三、传统与创新的时代对话

古典七言诗的精髓在现代创作中焕发新生。网页79展示的《国庆颂》中,“砥砺前行开新局”既延续了李白“长风破浪会有时”的进取精神,又以“改革开放谱华章”注入新时代内涵。这种创新在网页84提及的创作理念中得到印证:诗歌应“从不同具象中找到彼此关系”,如当代航天主题诗歌将“磁悬车列四千程”与“量子技能超跨跃”并置,构建起科技意象的诗意表达。

数字时代的传播特性为七言诗注入活力。网页89提到的“项目化教学案例”显示,通过短视频配乐朗诵、互动式诗词创作平台等新形式,使“南朝四百八十寺”的历史厚重与“一带一路宏图展”的现代气魄实现跨时空对话。这种创新并非背离传统,而是如网页53所述,在保持“起承转合”结构基础上,通过“陌生化处理”拓展诗意边界。

四、民族记忆的诗歌铭刻

七言绝句作为文化基因载体,记录着民族发展的集体记忆。范成大《州桥》中“父老年年等驾回”的殷切期盼,与当代“台湾统一更欢祥”的愿景形成历史回响。抗疫诗歌“军民齐心扭乾坤”既延续了文天祥“留取丹心照汗青”的担当精神,又以“众志成城”的现代叙事重构灾难记忆。

这种记忆书写具有跨越时空的治愈力量。杜甫“青春作伴好还乡”的返乡喜悦,与抗疫胜利后“共克瘟神奏凯旋”的欢庆形成情感共鸣。学者在网页46中提出的“诗歌结构手法”,在记忆重构中显现特殊价值——通过“局部与整体的协调”,使个体创伤记忆升华为民族精神图谱。

诗心与国魂的永恒交响

从杜甫“漫卷诗书喜欲狂”到现代“伟大复兴梦正圆”,七言绝句始终是中华文明的精神刻度。其形式韵律承载着文化基因,意象体系构建着集体记忆,创新表达呼应着时代脉搏。未来研究可深入探讨:新媒体语境下七言诗的传播范式转型、全球化背景下中国诗学的跨文化阐释等问题。建议创作者如网页84所言,在“深度参与生活”中寻找诗意,让七言诗既保持“绿杨阴里白沙堤”的古典韵味,又谱写“量子技能超跨跃”的时代新声。这不仅是诗歌艺术的传承创新,更是民族文化自信的生动注脚。