在城市化进程加速的今天,房屋租赁已成为数亿流动人口解决居住需求的主要方式。作为规范租赁双方权利义务的重要法律文件,房屋租赁合同不仅是市场经济活动的必要凭证,更是维护租赁秩序、保障社会公平的关键工具。随着住建部《商品房屋租赁管理办法》的全面实施和《民法典》合同编的细化规定,房屋租赁合同的法律地位和实务价值愈发凸显,其条款设计的科学性与执行效力直接影响着租赁市场的健康发展。

一、合同核心条款的法定要求

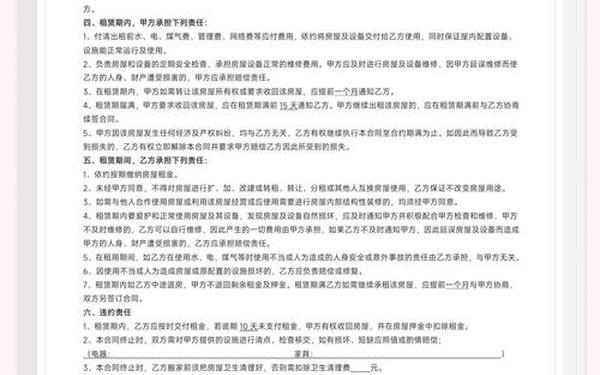

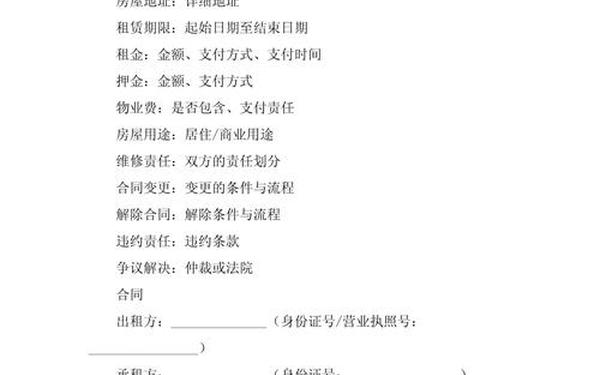

根据住建部令第6号文件,房屋租赁合同必须包含十项基本要素,涵盖当事人信息、房屋状况、租金支付、维修责任等核心内容。其中第七条明确要求合同需载明租赁用途、房屋安全性能及优先购买权等特殊条款,这些规定构成租赁合同的基本框架。例如在青岛中院公布的典型案例中,因合同未明确转租权限导致次承租人损失,法院判决承租人承担主要赔偿责任,凸显了条款完整性的法律意义。

现代租赁合同还需响应政策变化进行动态调整。2023年市场监管总局发布的示范文本新增空气质量保证条款,要求出租方确保房屋符合《室内空气质量标准》。南京江宁区法院审理的甲醛超标案中,承租人因健康受损成功解约获赔,正是基于此类条款的司法实践突破。这些变化表明,合同条款已从单纯经济约定转向兼顾居住品质保障。

二、合同法律效力的边界认定

房屋合法性构成合同效力的基础前提。住建部令第六条明确禁止违法建筑、危房等五类房屋进入租赁市场,该规定在司法实践中得到严格执行。北京某房产经纪公司出租未取得规划许可的厂房,法院最终判定合同无效,承租人无需支付剩余租金。此类判决确立了规划许可作为合同有效性的核心要件,超过传统认知中的产权证明重要性。

合同解除权的行使需要平衡双方利益。杭州中院审理的某管理公司违约退租案中,虽然承租人单方解约构成违约,但法院同时认定出租方未及时收回房屋导致损失扩大,判决双方按过错比例分担责任。这种司法裁判思路体现了《民法典》第591条减损规则的应用,强调合同履行中的诚信互助原则。

三、风险防范的实务操作要点

押金条款的设计需要遵循公平原则。现行示范文本建议押金不超过两个月租金,且需明确抵扣范围。深圳龙华区2023年租赁纠纷统计显示,38%的争议源于押金退还条件模糊,特别是"自然损耗"与"人为损坏"的界定分歧。实务中建议参照北京住建委指导文件,在合同中附《房屋交割清单》,通过图文记录房屋现状。

电子化备案提升合同执行力。住建部第二十条规定各地需建立租赁登记信息系统,上海已实现合同网签备案与居住证办理联动。2024年杭州试点区块链存证平台,租赁合同签约即时上链,违约记录纳入征信系统,使合同履行率提升27%。这种技术赋能使得传统纸质合同向智能合约进化,降低事后举证难度。

四、特殊情境的条款适配策略

长短租差异需要差别化设计。短期租赁应着重约定提前解约条款,成都某公寓采用"阶梯式违约金"设计,租期未过半扣50%押金,超半扣30%,使解约纠纷下降40%。长期租赁则需建立租金调整机制,广州天河区推广"CPI指数联动"条款,将租金涨幅与居民消费价格指数挂钩,有效平衡双方利益。

经营性租赁需强化合规审查。青岛某餐馆因在住宅楼违规经营被查处,法院认定出租方明知商用性质仍签约,判决合同无效且双方各自承担50%损失。此类案例提示出租方需在合同中嵌入用途保证条款,并约定违规使用的高额违约金,目前深圳已有87%的商业租赁合同设置此类条款。

房屋租赁合同的规范化建设是维护市场秩序的基础工程。从本文分析可见,合同条款的法定要素、效力认定标准、风险防控机制构成租赁法律关系的三重维度。未来研究可重点关注人工智能审查系统的开发,通过自然语言处理技术自动检测合同漏洞。政策层面建议参考香港《2025年房屋条例修订草案》,将租赁备案与公共服务资格挂钩,形成全周期监管体系。只有持续完善合同制度设计,才能实现"住有所居"向"住有优居"的质的飞跃。