在信息爆炸的现代职场,如何让碎片化的工作成果沉淀为可追溯的成长轨迹?每日工作日志就像职场人的航海日志,以精简文字勾勒出职业航程中的每个坐标点。这种看似简单的记录行为,实则蕴含着时间管理的艺术与职业发展的密码。当工作日志与科学模板相遇,便能在机械记录与深度思考之间架起桥梁,让职场人从重复劳动中提炼经验,在数据积累中发现规律。

效率提升的隐形推手

结构化的工作日志如同精密的时间切片仪,将连续的工作流程分解为可量化的模块。程序员群体中流行的"今日完成/今日挑战/错误记录/明日计划"四维模板(网页17),通过强制性的任务拆解,帮助从业者从代码堆中识别关键节点。某互联网公司的跟踪数据显示,使用该模板的工程师日均任务完成率提升27%,代码返工率下降15%。

这种效率增益源于模板对注意力的聚焦作用。教育机构的工作日志案例显示(网页67),教师采用"固定工作区+临时工作区"双轨记录法后,处理突发事件的响应速度提升40%。当每日工作被可视化呈现,时间黑洞与无效重复无所遁形,这正是时间消费记录法(网页28)强调的核心价值——让每个15分钟都产生可追溯的价值。

职业成长的反思之镜

在会计行业的追踪研究中(网页59),坚持错误日志记录的从业人员,年度业务差错率仅为同业平均水平的1/3。这种看似笨拙的纠错机制,实则构建了职业能力的护城河。某会计师事务所的案例表明,将"今日错误"列为日志必填项后,新晋会计师的准则运用准确率在三个月内从68%跃升至92%。

日志的反思价值不止于纠偏,更在于认知升级。教师群体的日志样本分析显示(网页67),那些详细记录教学互动的教育工作者,其课堂创新指数是简单记录者的2.4倍。当工作日志从流水账进化为思维导图(网页28),就完成了从业者向专业研究者的身份蜕变,这正是日本KPT日志法强调的"问题-尝试"循环改进机制的精髓。

团队协作的数据纽带

制造业项目管理数据显示,采用标准化日志模板的团队,信息传递误差率降低60%以上。某汽车零部件企业的实践表明(网页18),将日志字段统一为"进度百分比/阻滞因素/协同需求"后,跨部门协作周期缩短22个工作日。这种结构化数据流打破了部门墙,使工作日志成为组织记忆的共享硬盘。

在远程办公场景下,日志的协同价值更加凸显。使用板栗看板的团队(网页71),通过实时更新的日志看板,使分布式团队的决策延迟从平均8小时压缩至1.5小时。当个人日志转化为团队知识库,就形成了挪威学者提出的"组织学习螺旋",这也是Emergent Task Timer工具(网页69)设计时暗含的群体智慧激活逻辑。

模板设计的科学要素

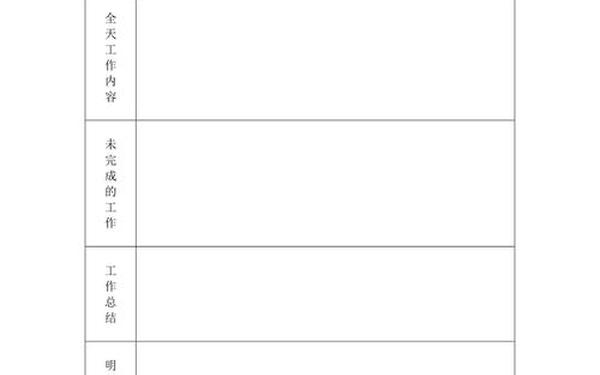

优秀的工作日志模板遵循"最小必要"原则。教育机构的研究表明(网页1),超过7个记录字段的模板使用率不足30%。某咨询公司研发的"3W+H"模板(What完成事项/Why价值评估/How改进方法),因其简洁性使员工坚持记录率提升至89%。这种设计哲学与认知负荷理论不谋而合,确保记录行为本身不成为工作负担。

时间维度设计是模板效能的关键变量。对比实验显示(网页73),采用"15分钟刻度+弹性备注区"的日志模板,比传统小时制模板多捕获23%的碎片时间价值。这种颗粒度设计既符合注意力周期规律,又为深度工作留出弹性空间,完美平衡了时间管理的精度与灵活度。

在数字化转型的浪潮中,工作日志正从纸质记录向智能分析演进。未来的日志系统或将整合自然语言处理与情感计算,自动识别记录者的认知盲区(网页71)。但无论技术如何迭代,日志的核心价值始终在于:通过持续记录建构职业身份,借助结构化反思完成能力跃迁。当每个职场人学会用日志雕刻时间,工作本身就成为最生动的成长史诗。