在小学语文教材中,《大青树下的小学》因其独特的民族风情和生动的语言表达,成为经典课文之一。文章通过细腻的拟人化描写和充满画面感的场景构建,将边疆小学的日常与自然景观融为一体,展现了人与环境和谐共生的诗意。本文将从仿写实践与拟人修辞两个维度,深入剖析其语言特色,并结合教学案例与创作实例,探讨如何通过仿写训练提升学生的语言感知力与文学创造力。

一、仿写的多维呈现

《大青树下的小学》的仿写实践呈现出丰富的层次性。从空间场景的迁移到人物互动的重构,学生通过模仿原文的句式结构和叙事节奏,创造出具有地域特色的校园图景。例如,网页1中“从公园边、从马路上、从大楼下”的排比句式,被改写为“从碾子河畔柳树一排排到美丽的润华桥”(网页51),既保留了原文的韵律感,又融入了本土地理元素。这种仿写不仅是对句式的复制,更是对场景的再创造。

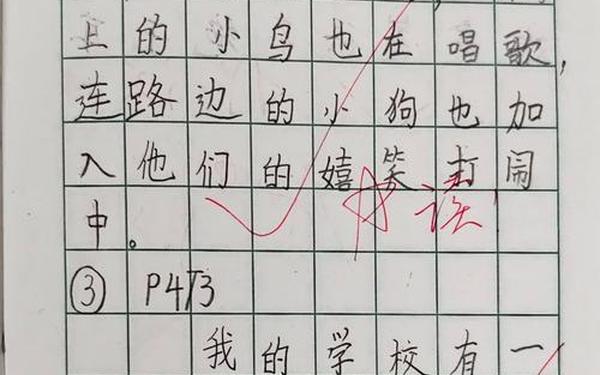

在情感表达层面,仿写作品往往通过细节的置换传递新的主题。如网页30中“同学们向执勤的阿姨给了一个大大的拥抱”,突破了原文“向国旗敬礼”的庄重感,转而凸显人际温情。这种创新性仿写体现了学生对文本内核的理解——即通过具体行为传递抽象情感。教师可引导学生关注原文中“向……向……向……”的递进式表达(网页15),通过替换对象与动作,训练情感表达的精准度。

二、拟人修辞的深度解析

拟人手法在课文中承担着连接自然与人文的桥梁作用。如经典句“树枝不摇了,鸟儿不叫了,蝴蝶停在花朵上”(网页15),通过赋予自然物以人类的专注状态,营造出“万物倾听读书声”的沉浸式场景。这种修辞策略打破了物我界限,使静态环境转化为动态参与者。网页41指出,拟人句的核心在于“赋予事物人类行为特征而不出现人物名称”,例如“河水悄悄无声的流淌”(网页1)中“悄悄”一词,既保留水的流动性,又注入人性化的克制感。

从语言学视角分析,拟人句的构成包含三个要素:人类行为动词、情感副词与动态场景。网页60提出的“动作+情态”分析框架,如“风儿清唱着歌”(网页38)中“清唱”对应动作,“歌”隐喻风声的韵律,揭示拟人句的双重编码机制。在教学中,可借助网页33的“三步法”:首先识别拟人化称谓(如“菊花仙子”),其次提取人类行为(如“舒展腰肢”),最后分析情感投射(如“胆怯地抬头”),帮助学生建立系统化的修辞认知。

三、教学实践的创新路径

将仿写与拟人训练融入课堂,需要构建阶梯式教学模型。初级阶段可进行句式替换练习,如将原文“从山坡上,从坪坝里”改写为“从紫玉花园,从海连大厦”(网页1),通过空间置换激活学生的生活经验。中级阶段则需侧重情感迁移,如网页30设计的“小草探出头来”仿写任务,要求学生在保持拟人特征的赋予植物个性化的情感表达。

高阶训练可引入跨媒介创作。例如结合网页65提到的“精细化分析-专业讲解-自主创作”模式,让学生为课文插画撰写拟人化旁白,或通过角色扮演演绎“大青树与学生的对话”。网页31的教学案例中,教师通过对比“牵牛花”与“星星眨眼睛”的拟人差异,引导学生理解修辞的情感指向性,这种对比分析法能有效提升学生的文学鉴赏力。

四、语言能力的迁移与拓展

仿写与拟人训练的价值不仅限于文学创作,更关乎思维能力的培养。当学生将“红旗不飘了”改写为“喷泉的水珠在阳光下跳舞”(网页51),实际上是在进行隐喻思维训练——将物理现象转化为情感符号。网页10中“风筝像金鱼”到“风筝花花绿绿”的改写案例显示,成功的仿写需要完成从具象到抽象再到意象的三级跳跃。

这种语言能力的迁移在跨学科学习中尤为显著。科学观察笔记中“含羞草害羞地合拢叶片”,历史叙述中“古老的城墙诉说着往事”,均是拟人思维的延伸应用。教师可借鉴网页38的“比喻-拟人”辨析法,设计“自然现象的双重描写”任务,如同时用比喻和拟人描写春雨,强化学生对修辞功能的认知边界。

《大青树下的小学》的仿写与拟人研究,揭示了语言训练与思维发展的共生关系。通过结构化的仿写训练,学生不仅能掌握“排比递进”“场景嫁接”等文本构建技巧,更能培育出将抽象情感具象化的表达能力。而拟人修辞的深度解析,则为理解文学作品中“物我合一”的审美范式提供了钥匙。

未来研究可探索数字化工具在仿写教学中的应用,例如利用AI生成拟人句案例库,或开发交互式仿写游戏。跨文化比较研究也颇具价值——对比边疆小学与城市小学的仿写差异,或分析不同语言体系中拟人修辞的认知逻辑,这些都将为语文教学创新注入新的活力。正如网页56教案所强调的,语言学习的目标不仅是掌握表达工具,更是培育一颗能与万物对话的诗意心灵。