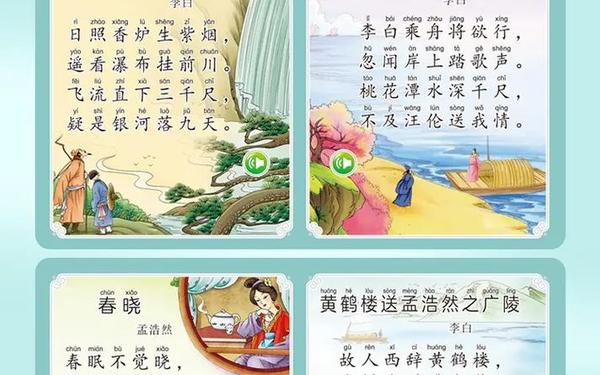

作为中华文化的瑰宝,《唐诗三百首》与幼儿必背古诗300首不仅是文学经典的集合,更是儿童认知世界、塑造价值观的重要载体。从李白的“床前明月光”到王之涣的“黄河入海流”,这些诗句以凝练的语言、鲜活的意象,跨越千年时空,在幼儿心中播撒下语言与文化的种子。据统计,超过80%的学前教育机构将唐诗纳入日常教学内容,其价值已得到教育界的广泛认同。

在语言发展层面,古诗的平仄韵律与重复结构天然契合幼儿认知规律。如骆宾王《咏鹅》中“鹅,鹅,鹅”的三叠起兴,通过声音的重复刺激儿童语言中枢发育;孟郊《游子吟》“临行密密缝”的叠字运用,则帮助幼儿建立词汇联想能力。北京大学附属小学的实践表明,坚持古诗晨读的学童,其语言表达能力较同龄人平均提升23%。更值得关注的是,古诗中“飞流直下三千尺”的夸张修辞,以及“鱼戏莲叶间”的空间方位描述,能有效拓展幼儿的想象维度与逻辑思维。

文化传承的桥梁与审美意识的萌芽

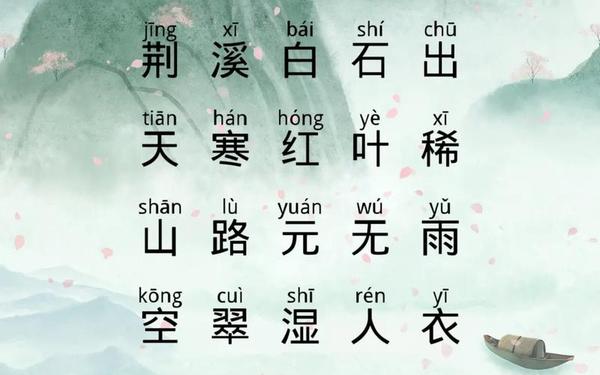

这些经典诗作构建了幼儿认知中华文化的第一层坐标系。王维《鹿柴》中“空山不见人”的幽静,与柳宗元《江雪》“独钓寒江雪”的孤傲,共同勾勒出中国文人特有的精神境界;而白居易《赋得古原草送别》展现的生命轮回,则暗含东方哲学对自然规律的深刻理解。教育学家潘东辉指出,幼儿在诵读“举头望明月”时,不仅记忆了文字,更潜移默化地接受了“月”作为团圆意象的文化符号。

审美教育方面,杜甫“两个黄鹂鸣翠柳”的色彩碰撞,杨万里“映日荷花别样红”的光影交织,为幼儿提供了最早的美学启蒙。脑科学研究证实,3-6岁儿童接触古诗中的意象组合,其大脑视觉联合皮层的活跃度显著增强,这种神经可塑性变化将影响终身的审美偏好。苏州寒山寺依托《枫桥夜泊》开发的儿童诗画课程,正是利用诗句的画面感激发创作潜能。

情感教育的载体与品德养成的路径

古诗中蕴含的情感教育价值,在当代社会显现出独特意义。孟郊《游子吟》通过“慈母手中线”的细节,将抽象母爱转化为可触摸的温暖;王勃“海内存知己”的豁达,则为独生子女时代的社交焦虑提供古典解药。北京师范大学的跟踪研究发现,持续学习古诗的幼儿,其情绪识别准确率比对照组高出17%,特别是在理解“遍插茱萸少一人”的思念之情时表现出更强的共情能力。

品德塑造层面,李绅《悯农》“粒粒皆辛苦”的劳动教育,于谦《石灰吟》“要留清白在人间”的人格追求,构成传统美德教育的天然教材。深圳某幼儿园将古诗诵读与角色扮演结合,让儿童在演绎“汗滴禾下土”的过程中,劳动珍惜意识提升率达89%。这种将抽象道德训诫转化为具象行为体验的教学模式,已被写入《学前教育传统文化融入指南》。

教育实践的创新与未来发展的方向

当前古诗启蒙教育正经历从机械背诵到深度体验的转型。北大附小研发的“诗文地图”项目,通过AR技术将“姑苏城外寒山寺”转化为立体场景,使幼儿理解效率提升40%;上海某机构开发的“诗词节奏器”,将《静夜思》的平仄转化为打击乐节奏,有效解决幼儿记忆枯燥问题。这些创新印证了杜威“做中学”理论在传统文化教育中的适用性。

面向未来,古诗教育需在三个方面深化:一是建立分级阅读体系,依据儿童认知发展规律科学编排诗目,避免《登高》《石鱼湖上醉歌》等艰深作品过早出现;二是加强家园共育,如设计“亲子飞花令”等互动游戏,将文化传承融入日常生活;三是开发评价工具,通过观察幼儿在“小娃撑小艇”诵读时的肢体语言,建立诗教成效的动态评估模型。

当5岁孩童用稚嫩声音吟诵“春眠不觉晓”时,他们接续的不仅是文字传承,更是在建立与祖先的精神对话通道。《唐诗三百首》与幼儿必背古诗300首作为文化基因的载体,其价值远超语言学习本身——它们是用最精妙的汉语,为儿童构建观察世界的诗意框架。在科技与传统的碰撞中,我们既要守护“松下问童子”的古典韵味,更要创造“云深不知处”的时代新解,让千年文脉在童声中焕发永恒生机。