在中华文化长河中,“凿壁偷光”的故事代代相传,成为勤奋求学的精神图腾。其主人公匡衡的人生轨迹却充满争议——从寒门学子到帝国丞相,从经学大师到贬谪罪臣,他在历史评价中始终游走于圣贤与贪官的双重镜像之间。这种矛盾性不仅折射出个体在时代洪流中的命运沉浮,更引发对历史人物评价维度复杂性的深层思考。

二、寒门逆袭的励志典范

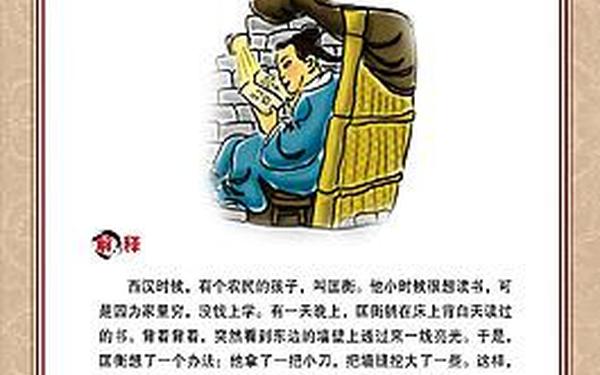

匡衡的早年经历堪称底层知识分子的奋斗史诗。出身东海郡农家的他,白天为富户做工换取读书机会,夜晚凿穿土墙借邻家烛光苦读《诗经》。这种“佣作不求偿,凿壁引微光”的求学精神,不仅被《西京杂记》记载为“以书映光而读之”,更在东汉班固《汉书》中得到官方史册的确认。其治学之专精,令时人感叹“匡说《诗》,解人颐”,甚至太子刘奭(即汉元帝)也为之倾倒。

这种寒窗苦读的坚韧品质,在科举制度尚未形成的西汉具有划时代意义。匡衡通过九次科考才获丙科功名,从文学卒史起步,最终凭借对《诗经》的独到阐释跻身权力核心。他的成功路径打破了当时“世卿世禄”的桎梏,为后世寒门士子树立了“知识改变命运”的标杆。

三、仕途巅峰的双面镜像

升任丞相的匡衡展现出卓越的政治智慧。面对频发的日蚀地震,他引经据典提出“减宫室之度,省靡丽之饰”的治国方略,推动元帝实施节俭政策。在文化建设方面,他主持修订礼制,主张“礼让为国”,要求公卿大夫“相与循礼恭让”,这些举措有效缓解了西汉中期的社会矛盾。

但权力的腐蚀性在其晚年显露无遗。元帝封赏的三十一万亩食邑,被他利用郡图误差非法扩占四万余亩。更令人诟病的是其子匡昌酒后案发后,他默许次子组织劫狱,这种徇私枉法行为彻底摧毁了道德形象。班固在《汉书》中直言其“专地盗土”的罪名,司马光更在《资治通鉴》中将其列为贪腐典型。

四、历史评价的维度之争

历代文人对匡衡的评价呈现两极分化。杜甫在《秋兴八首》中慨叹“匡衡抗疏功名薄”,将其塑造为忠谏之臣;而明代学者王世贞则痛斥其“初以经术进,终以贪墨败”。这种矛盾在《汉书》编纂中尤为明显——既肯定其“经明当世少双”的学术地位,又揭露其依附宦官石显的政治污点。

现代史学界对此展开多维解读。钱穆在《国史大纲》中指出,匡衡的堕落折射出西汉中期“儒法合流”背景下知识分子的异化;葛剑雄则从经济史角度分析,其土地侵占实为当时“限田令”失效的缩影。这些研究突破了简单的道德评判,将个体命运置于制度变迁中考察。

五、文化符号的现代启示

“凿壁偷光”作为教育寓言,其核心价值在于彰显知识追求的纯粹性。但当这个符号与匡衡的人生结局并置时,却形成强烈的意义张力:勤奋求知的少年如何蜕变为贪腐弄权的官僚?这种反差促使我们反思功利主义教育观的局限——当求学动机完全异化为阶级跃迁工具,道德底线的失守似乎成为某种历史必然。

在当代价值重构中,匡衡故事具有双重警示意义。一方面提醒我们珍视“不以物移”的治学初心,另一方面警示权力监督机制的重要性。正如余英时在《士与中国文化》中所言,知识分子的道德操守需要制度约束与文化熏陶的双重保障。

匡衡的人生轨迹犹如一面多棱镜,映照出人性在历史境遇中的复杂光谱。从“凿壁偷光”到“专地盗土”,从经学大师到罪臣庶人,这种戏剧性转变既是个体选择的结果,更是时代结构性矛盾的产物。对其评价不应局限于简单的善恶二分,而需在历史语境中理解人物命运的吊诡性。未来研究可深入探讨西汉官僚制度与士人道德建构的关系,以及文化符号在传播过程中的意义嬗变,这或许能为当代人才培养提供更深刻的历史镜鉴。