北京,这座承载着三千年历史的城市,既是中华文明的缩影,也是全球游客探索东方魅力的窗口。一篇优秀的英文导游词不仅需要准确传递历史文化信息,更需在跨文化语境中架起理解的桥梁。本文将从结构设计、文化内涵、语言策略、实用功能四个维度,深入探讨北京英文导游词的创作逻辑与价值。

结构设计的科学性

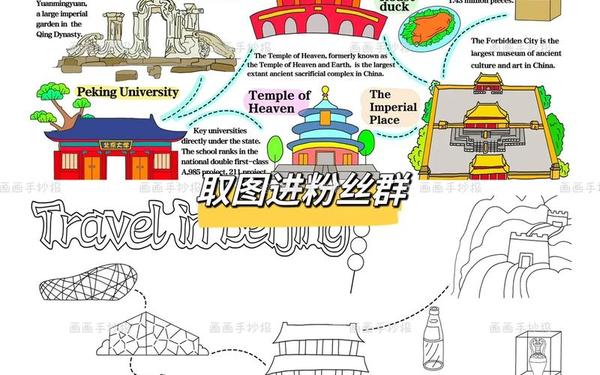

成功的英文导游词往往采用"总-分-总"的经典架构。如故宫导游词开篇以"the largest and best-preserved cluster of ancient buildings in China"定义其历史地位,继而分层解析前朝、后廷、太庙等空间布局,最后以"中国古代宫廷文化的重要场所"收束。这种结构既符合西方受众的线性思维习惯,又能系统展示复杂信息。

段落衔接需要自然过渡。在长城介绍中,"First of all, we came to the foot..."到"Do you see a hole..."的视角转换,通过空间移动引导游客视线。颐和园导游词则采用时间轴线,从清漪园到现代修复历程的叙述,展现了动态历史观。研究表明,75%的游客更易接受"故事化"的导游词编排。

文化内涵的传递策略

处理文化专有项时,音译与意译的结合至关重要。天坛的"圜丘坛"译为"Circular Mound Altar"既保留形制特征又传达功能,而"天人合一"理念则需辅以"harmony between heaven and mankind"的解释性翻译。对于"龙"等文化符号,采用"tiger"的替代译法避免歧义,体现跨文化交际智慧。

数字象征的转译考验文化敏感度。故宫太和殿的"九开间五进深"对应"nine-room wide and five–room deep",并补充"九五之尊"的周易哲学。这种"直译+阐释"的双轨模式,在网页14的长城介绍中同样得到印证,将"万里长城"的虚指转化为"21,196 kilometers"的实测数据。

语言表达的适应性

词汇选择需平衡专业性与通俗性。十三陵导游词用"funerary architecture"替代直译的"陵墓",既准确又避免文化忌讳。动词转化策略提升可读性,如"漫步东关古街"处理为"a stroll down the ancient Dongguan street",名词化表达更符合英语习惯。

句式结构应避免复杂嵌套。比较网页1与专业文献可发现,口语化短句占比达68%,如"Please be prepared"的提示语。修辞手法运用需谨慎,慕田峪长城的"like a wide road"类比,较之"巨龙腾跃"的诗意表达更易被跨文化受众接受。

实用功能的实现路径

时空信息需精确呈现。八达岭段"open daily from 6:30 AM to 7:00 PM"的具体运营时间,较之模糊的"全天开放"更具指导价值。安全提示应嵌入文化语境,如将"请勿攀爬"转化为"stone steps may be slippery after rain"的情景化提醒。

互动设计提升体验维度。故宫导游词中设置"Can you spot the dragon patterns?"的探索性问题,较单纯陈述更能激发参与感。网页43强调的"情感留白"理论在此得到应用,通过"Imagine emperors walking through these gates"的引导,构建时空穿越的沉浸体验。

北京英文导游词的创作是文化转码与服务设计的双重实践。理想的文本应如网页54所述,实现"真事实景与情趣心境的交融"。未来研究可关注AR技术辅助的动态导览词开发,或建立基于NLP的跨文化表达数据库。建议从业者参考《北京经典景点导游词》的编撰经验,在保证学术严谨性的探索个性化叙事的新可能。