在现代企业治理体系中,公司章程是规范公司组织和行为的核心文件,而章程修正案则是应对公司动态发展需求的重要工具。随着2023年《公司法》的修订以及各地市场监督管理部门对章程范本的细化,公司章程修正案的法律效力和实务操作进一步规范化。本文将从法律依据、结构要素、填写步骤、常见场景及注意事项五个维度,系统解析公司章程修正案的制定逻辑与实践要点。

一、法律依据与效力基础

公司章程修正案的制定必须严格遵循《公司法》的强制性规定。根据2023年修订的《公司法》第五条,公司章程对公司、股东、董事、监事及高级管理人员具有法定约束力,其修改需通过股东会特别决议程序,且须经代表三分之二以上表决权的股东通过。这一规定强化了章程修正的民主决策属性,避免少数股东滥用权利。

从实务层面看,各地市场监管部门发布的章程范本(如海口市市场监管局提供的28种场景化范本)为新设企业或存续企业修改章程提供了标准化参考。例如,变更法定代表人时,需同步修改章程中关于法定代表人产生方式的条款,并确保与《公司法》第十条关于法定代表人资格的规定一致。这体现了法律规范与行政指导的协同作用。

二、修正案的核心结构要素

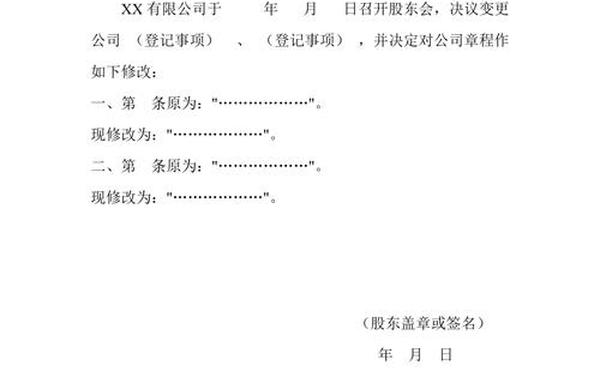

完整的章程修正案通常包含三大模块:修改依据、条款对照表和生效程序。修改依据需明确记载股东会决议的时间、届次及表决结果,例如“根据2025年3月15日第三次临时股东会决议(全体股东表决通过)”。条款对照表则需采用“原条款-修正后条款”的对比式表述,如变更注册资本时,需载明原注册资本数额及调整后的具体数值。

在生效程序部分,需特别注意签字主体的合法性。根据《公司法》第十二条及市场监管实务要求,修正案须由法定代表人签署,涉及股东权益变更的还需全体股东签字确认。海南自由贸易港等特殊经济区域,还要求通过国家企业信用信息公示系统完成备案公示。

三、典型场景的填写规范

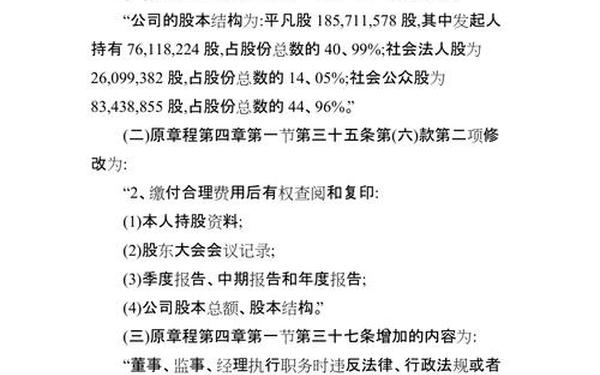

场景一:股东及股权结构调整

当发生股权转让或增资扩股时,修正案需完整披露股东名册变更信息。例如某科技公司引入新股东,需在修正案中列明原股东持股比例、新增股东认缴出资额及出资方式,并同步更新公司章程第三章“股东信息”条款。参考范本中要求注明股东证件类型、号码及出资日期,确保可追溯性。

场景二:注册资本与出资期限调整

新《公司法》第四十七条明确股东出资期限不得超过五年,这对修正案填写提出新要求。若公司需延长出资期限,修正案中除调整注册资本数额外,还需补充股东会关于延长出资期的专项决议内容,并附股东签署的出资承诺书。某案例显示,未按规定修改章程的企业,在债务纠纷中被法院判定股东需提前履行出资义务。

四、实务操作的关键步骤

第一步:前置合规审查

在起草修正案前,需对照《公司法》及行业监管规定进行合规性评估。例如教育类公司变更经营范围时,需确认新增业务是否涉及行政许可,并参照北京市监局发布的《经营范围规范化表述目录》调整章程表述。

第二步:条款修订与版本管理

采用“逐条修订模式”确保条款连贯性。建议使用电子文档修订功能标注修改痕迹,如海口市监局要求电子版章程删减条款后需重新排序条目,纸质版需删除范本中的红色提示内容。完成修订后,需同步更新章程目录及附件索引。

第三步:备案与公示程序

根据市场监管总局规定,章程修正案需在股东会通过后30日内向登记机关备案,并提交以下材料:修正案原件、股东会决议、法定代表人身份证明及修改后的章程全文。部分地区如海南自贸港还推行“线上核验+容缺受理”机制,允许企业通过电子签章先行提交扫描件。

五、风险防范与争议解决

法律冲突的规避策略

修正案内容不得与《公司法》强制性规定冲突。例如某公司章程规定“股东对外转让股权需全体股东一致同意”,但根据新《公司法》第八十四条,该条款因限制股权流动性可能被认定为无效。建议企业聘请专业法务人员或律师对修正案进行合规审查。

历史条款的溯及力问题

对于存续企业,需注意章程修正的溯及力范围。如某制造企业2018年章程规定“董事会决议需全体董事同意”,2024年修正为“过半数通过”后,该修正仅对未来事项生效,不影响既往决议的法律效力。工商登记部门通常要求企业在修正案中注明条款生效时点。

公司章程修正案作为公司治理的动态调节工具,既是企业适应市场变化的合规路径,也是平衡股东权益的法律保障。随着新《公司法》的实施和商事登记制度的数字化改革,企业需建立章程动态管理机制,定期评估修正需求。未来研究可进一步探讨章程条款与ESG治理的融合模式,以及区块链技术在章程备案中的应用场景,为企业治理现代化提供新的理论支撑与实践范式。