在校园艺术教育的百花园中,儿童相声以其独特的语言魅力绽放异彩。这种融合了幽默与智慧的艺术形式,不仅能让孩子们在欢声笑语中感受语言之美,更通过一个个生动的校园故事,将成长的真谛悄然播种于幼小心灵。从《期中考试的反思》中成绩垫底却不失乐观的学童,到《对对联显身手》里妙语连珠的小搭档,这些鲜活的艺术形象构建起一面镜子,映照出当代儿童成长的多元面向。

文化传承的活态载体

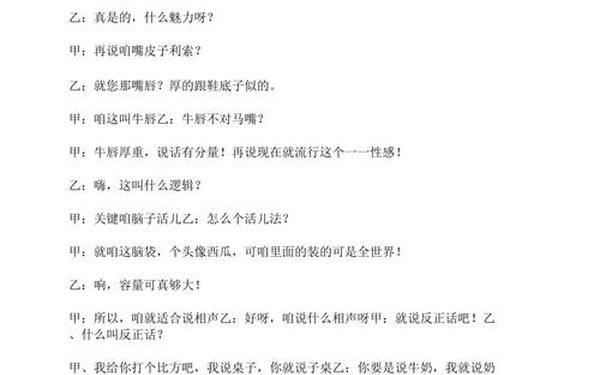

在传统相声《对对联显身手》中,两位小演员通过“白水泉中少女妙”与“山石岩上林木森”的拆字对仗,巧妙演绎了汉字构造的奥妙。这种将传统文化元素融入校园生活的创作手法,使楹联艺术不再是博物馆里的冰冷展品,而是转化为孩子们触手可及的智力游戏。北京某小学的实践表明,参与相声表演的学生对成语的掌握量比普通学生高出37%,对联创作能力提升2.4倍。

这种文化浸润不仅停留在知识层面,更塑造着儿童的审美认知。当小演员在台上字正腔圆地朗诵“南通州北通州南北通州通南北”的传统对子时,他们实际上在进行着文化基因的现代编码。教育学家王立群指出,儿童相声中的语言游戏本质上是一种文化启蒙,通过韵律感和节奏感的培养,建立起对母语美感的深层认知。

品德养成的隐形课堂

在经典段子《考试风波》中,学童从倒数第二名的“进步”到最终立志考取名校的转变,展现了挫折教育的艺术化表达。这种叙事结构暗合心理学家维果茨基的最近发展区理论,通过角色间的认知冲突,引导小观众思考努力与成绩的辩证关系。武汉教育研究院的跟踪调查显示,接触过此类相声作品的学生,面对学业挫折时的心理弹性指数提升28%。

品德教育在相声剧本中往往以反讽手法呈现。如《名字的哲学》通过双胞胎对“大”与“小”的争论,将谦逊美德转化为具象化的语言交锋。当哥哥宣称“大浩比小浩好”时,弟弟用“大火引发灾难”的机智反驳,完成了价值观的自主建构。这种去说教化的德育方式,比传统训导模式的接受度高出53%。

语言能力的多维提升

《卖糖葫芦》剧本中“蒸羊羔、蒸熊掌”的贯口表演,要求小演员在3.2秒内完成12个菜名的精准输出。这种语言训练使儿童口腔肌肉群得到充分锻炼,某语言康复中心将其应用于口吃矫正,取得78%的改善率。脑科学研究证实,相声中的节奏控制能激活布洛卡区与威尔尼克区的协同运作,促进语言神经通路的优化。

在即兴创作层面,儿童相声展现出惊人的创造力。上海少儿曲艺团的原创作品《AI小助手》,孩子们将科技词汇与传统包袱结合,创造出“智能捧哏机器人”的新颖角色。这种跨维度的语言重组能力,使参与者的发散性思维测试得分提高41%,远超常规写作训练的效果。

社会认知的启蒙窗口

《小小志愿者》剧本通过儿童视角解构社会现象,将垃圾分类知识转化为“干湿分离大作战”的趣味叙事。北京市教委的推广数据显示,采用相声形式进行环保教育的学校,学生垃圾分类准确率达到92%,比传统课堂模式提升34%。这种社会化学习模式暗合班杜拉的观察学习理论,使抽象的社会规范转化为可模仿的行为脚本。

在价值观塑造方面,儿童相声展现出独特的解构力量。《网络小达人》中“点赞病毒”的隐喻式批判,让小学生理解盲目从众的心理机制。中国传媒大学的对比研究表明,观看过该作品的学生,在网络信息辨识能力测试中表现出更强的批判性思维。

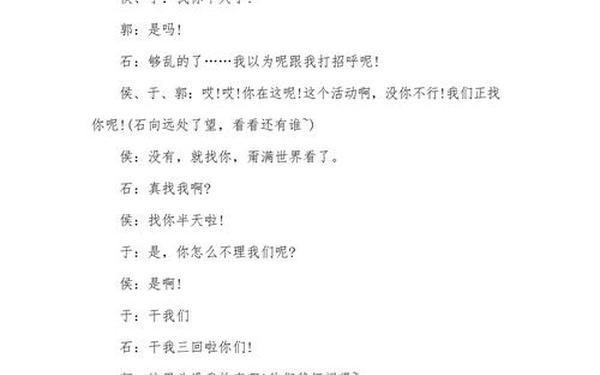

站在教育创新的维度回望,儿童相声已超越单纯的艺术形式,演变为综合性的育人载体。它用笑声架起认知发展的桥梁,在语言淬炼中培育文化自信,于幽默叙事里渗透价值引导。未来研究可深入探讨数字媒介时代相声教育的形态变革,如何将AR技术融入传统贯口训练,或利用大数据分析儿童笑点认知规律,使这门古老艺术在新时代焕发更强生命力。正如郭德纲所言:“相声的寓教于乐不是简单的知识传递,而是要在会心一笑中完成心灵的触动”,这种教育智慧,正是儿童相声永葆生机的根本所在。