在浩瀚的时空长河中,每一个生命的诞生都像一粒星辰坠入人间,与千万人交汇成璀璨的银河。李白曾挥毫写下“人生在世不称意,明朝散发弄扁舟”,将人生际遇的无奈化作扁舟一叶的洒脱;宋代文人笔下“人生何处不相逢”则以更宏大的视角,道尽世间相遇的必然与偶然。这种相逢不仅是物理空间的交集,更是情感、思想与命运的共振。正如濑户内寂听在《佛陀传》中所言:“人生在世便是相逢,各人有各人的相逢,有的相逢即别离,有的别离还可以重逢。”

从哲学层面看,相逢的本质是时空交织的必然。李益在《喜见外弟又言别》中描绘的“十年离乱后,长大一相逢”,揭示了战乱年代亲人离散又重逢的历史必然性;而白居易“我有所念人,隔在远远乡”的夜雨独白,则展现了人类情感超越地理阻隔的永恒性。现代心理学研究指出,人类大脑的镜像神经元系统使得共情成为可能,这从生物学角度印证了“相逢”作为生命本能的存在。

二、相逢的维度:历史、文化与个体

在历史长河中,相逢往往成为文明演进的催化剂。李白与谢朓跨越时空的诗歌对话,让盛唐气象与魏晋风骨在“蓬莱文章建安骨”的诗句中交融;苏轼“人生如逆旅,我亦是行人”的豁达,将个体际遇升华为对整个人类漂泊本质的洞察。敦煌文献中记载的商旅往来,丝绸之路上的语言碰撞,无不印证着相逢如何推动文化基因的流动与重组。

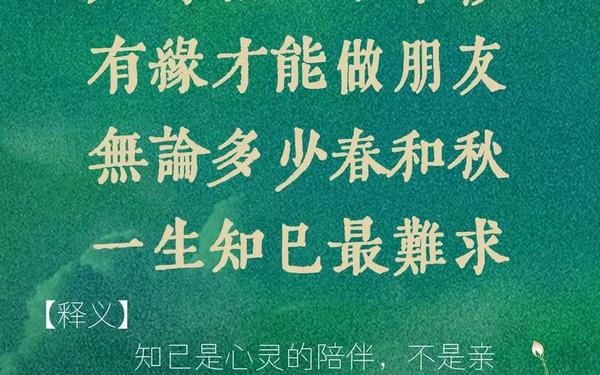

在个体生命中,相逢则呈现更细腻的层次。韦应物送女远嫁时“别离在今晨,见尔当何秋”的泣血叮咛,展现亲情相逢的短暂与珍贵;而温庭筠“鸡声茅店月,人迹板桥霜”的羁旅独行,又揭示孤独作为另一种相逢形态的深刻。现代社会学研究显示,当代人平均一生会遇到约8万人,但真正产生深刻联结的不足百人,这种数据落差恰恰凸显了相逢的筛选性与稀缺性。

三、相逢的实践:从顿悟到超越

面对相逢的必然性与偶然性,古往今来的智者提供了多重应对智慧。佛家强调“缘起性空”,认为相逢的本质是因果链条的显现,正如《佛陀传》中所述:“一切相逢都会成为‘因’,形成‘缘’,结成‘果’。”这种思想在李白“抽刀断水水更流”的比喻中得到诗性印证——试图抗拒相逢的流动,反而会加深生命的滞重。

而现代人更需在相逢中构建意义。存在主义哲学家萨特曾说“他人即地狱”,但濑户内寂听反向诠释:“来我的怀里,或者让我住进你的心里,默然相爱,寂静欢喜。”这种主动拥抱相逢的姿态,在白居易“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的江州夜话中早有预演。当代心理学建议通过“正念相逢”训练,将每一次相遇视为照见自我的镜子。

四、在流动中寻找永恒

纵观人类文明史,相逢既是起点也是归宿。从李白散发弄舟的孤傲,到佛陀“这个世界是美丽”的临终偈语,都在诉说同一个真理:生命的价值不在于规避相逢的无常,而在于如何在这些交汇瞬间提炼永恒。未来研究可深入探讨数字时代虚拟相逢对传统关系的重构,或从神经科学角度解析“似曾相识”现象的认知机制。正如苏轼所言:“人生如逆旅,我亦是行人。”或许我们终将理解:每一次离别都是重逢的序章,而所有相逢的本质,都是生命对自身的深情回望。