(以《四时田园杂兴》《稚子弄冰》《村晚》为例)

教学目标

1. 知识目标:

认识“昼、耘、稚、磬、漪”等生字,会写“昼、耘、晓、桑”等字,掌握多音字“供”。

正确、流利、有感情地朗读并背诵古诗,默写《四时田园杂兴》。

2. 能力目标:

借助注释和插图理解诗句意思,想象画面,体会古诗中描绘的童趣与田园生活。

通过改写、表演等方式,感受诗歌语言的美感与情感表达。

3. 情感目标:

体会古代儿童的天真烂漫,激发对田园生活的向往和对传统文化的热爱。

教学重难点

重点:理解诗意,想象画面,体会诗歌中儿童的天真与劳动场景的生动。

难点:通过关键词句(如“学种瓜”“忽作玻璃碎地声”)感受诗人的情感表达。

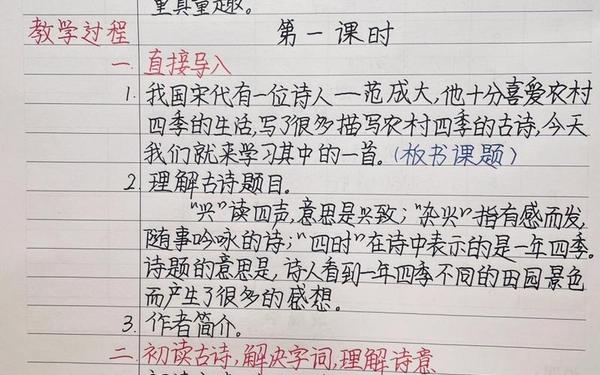

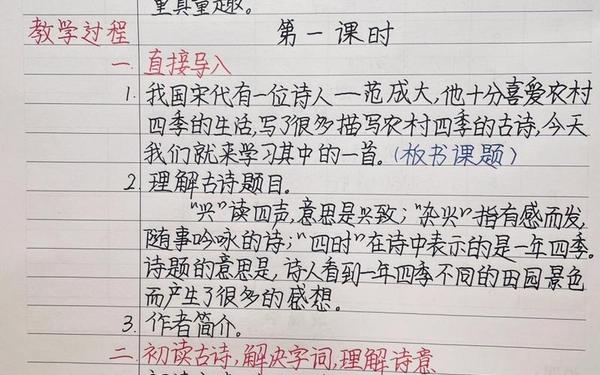

教学过程设计

第一课时:《四时田园杂兴》(其三十一)

1. 导入新课:

提问:“你们的童年有哪些趣事?”引出古代儿童的田园生活,播放乡村劳作图片,营造氛围。

介绍诗人范成大及《四时田园杂兴》组诗背景(南宋田园诗的代表作)。

2. 初读古诗,扫清障碍:

学生自由朗读,标出生字词(昼、耘、供),教师正音,指导书写“昼”“耘”。

多音字辨析:“供”(gòng)在诗中指“从事”,如“童孙未解供耕织”。

3. 理解诗意,想象画面:

小组合作:结合注释解释“耘田”“绩麻”“傍桑阴”等词,逐句翻译。

关键提问:“诗中哪些句子体现了儿童的勤劳和天真?”(如“也傍桑阴学种瓜”)。

4. 情感升华与拓展:

配乐朗读,学生闭眼想象“昼出耘田”“学种瓜”的场景,分享脑海中画面。

改写练习:将古诗改写成短文,描述农忙时节的童趣生活。

第二课时:《稚子弄冰》

1. 复习导入:

背诵《四时田园杂兴》,提问:“古代儿童除了劳作,还会做什么?”引出冰上嬉戏的童趣。

2. 品读诗句,感受童真:

朗读指导:划分节奏(稚子/金盆/脱晓冰),强调“脱”“穿”“敲”等动词的活泼感。

关键句分析:“忽作玻璃碎地声”中“忽”字体现的情绪变化(从欢喜到失望)。

3. 表演与想象:

学生表演“脱冰”“穿彩丝”的动作,体会儿童的天真与创造力。

讨论:“如果是你,会如何玩冰?”对比现代与古代儿童游戏的异同。

4. 拓展延伸:

收集其他描写儿童生活的古诗(如《所见》《宿新市徐公店》),开展“童趣诗会”。

第三课时:《村晚》

1. 情境导入:

展示乡村傍晚的图片,提问:“图中有什么景物?”引出“草满池塘”“山衔落日”的意境。

2. 合作探究诗意:

学生结合注释理解“陂”“寒漪”“横牛背”等词,教师点拨“衔”“浸”的拟人化手法。

对比阅读:与《四时田园杂兴》对比,感受两首诗不同的田园情趣(劳作 vs. 悠然)。

3. 诗画结合,深化理解:

根据诗句绘制“牧童横笛图”,标注诗中景物,并描述牧童的心理活动。

配乐朗诵,体会诗人对乡村晚景的喜爱与对自由生活的向往。

板书设计

《四时田园杂兴》——农忙童趣

昼耘田,夜绩麻 → 勤劳

童孙学种瓜 → 天真

《稚子弄冰》——冰雪奇思

脱晓冰 → 穿彩丝 → 敲玉磬 → 碎地声 → 童真烂漫

《村晚》——牧归悠然

草满池塘,山衔落日 → 景美

横牛背,信口吹 → 人乐

教学评价与作业

评价:通过课堂表演、改写短文、诗配画等多元活动评估学生的理解与创造力。

作业:

1. 默写《四时田园杂兴》,背诵另两首诗。

2. 选择一首诗,用现代文续写后续故事(如“冰碎后,孩子会怎么做?”)。

参考资料:结合注释、配乐朗读视频、田园生活纪录片片段辅助教学。