五四运动与遵义会议虽相隔16年,却共同构成了中国近现代史上思想觉醒与政治革新的双重坐标。1919年的五四运动以“外争主权,内惩国贼”为旗帜,将反帝反封建的斗争推向高潮,而1935年的遵义会议则在长征的危急关头,终结了“左”倾教条主义的错误领导,确立了毛泽东在党和红军中的核心地位。这两大事件不仅塑造了中国的革命路径,更在思想、政治、军事等领域留下了深刻的遗产,成为民族复兴进程中不可忽视的里程碑。

二、民族救亡与军事战略的革新

五四运动:从文化启蒙到民族觉醒

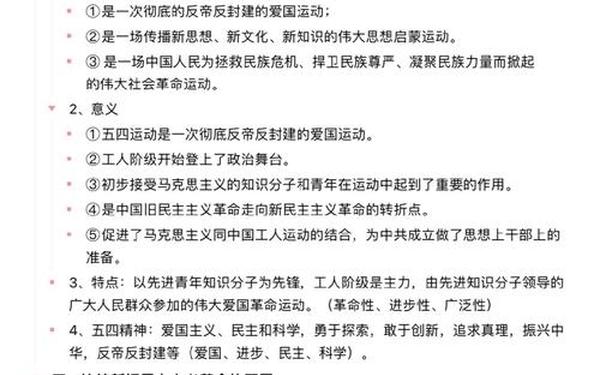

五四运动首先是一场民族救亡的政治运动。巴黎和会外交失败的直接刺激下,学生、工人和商人联合行动,形成了“三罢”斗争浪潮。这种全民参与的爱国抗争,突破了以往精英主导的改革模式,标志着中国社会力量的觉醒。值得注意的是,近年研究揭示,运动的爆发不仅源于外交屈辱,还与国内政治派系斗争密切相关。例如,梁启超、林长民等通过民间外交社团传递信息,间接推动了舆论的发酵;北洋内部新旧交通系与研究系的矛盾,则加速了民众对“卖国官僚”的声讨。这种内外交织的动因,使得五四运动既是民族主义的爆发,也是政治博弈的产物。

遵义会议:军事路线的纠偏与战略重构

遵义会议的核心意义在于军事路线的拨乱反正。面对第五次反“围剿”失败和湘江战役的惨痛损失,会议彻底否定了博古、李德的“左”倾冒险主义战术。毛泽东提出的“灵活机动的运动战”原则被重新确立,这不仅是军事思想的回归,更是将马克思主义与中国实际结合的典范。会议后,红军四渡赤水、巧渡江等经典战役的成功,验证了实事求是战略方针的生命力。正如陈云所言:“遵义会议实际上变更了一条政治路线”,这种转变不仅挽救了红军,更为长征胜利奠定了基础。

三、文化重构与领导核心的塑造

五四运动:新文化运动的裂变与传承

五四运动催生了中国思想文化的深刻转型。以《新青年》为阵地,陈独秀、鲁迅等人高举“民主”与“科学”大旗,对儒家进行批判,推动白话文普及和文学革命。但近年研究指出,五四的文化意义并非简单的“反传统”。例如,杨念群提出“五种五四八股”论,揭示后世对五四的解读往往受制于意识形态框架,而鲁迅日记中记录的“平凡一天”则暗示了历史意义的建构性。这种复杂性表明,五四既是文化启蒙的高峰,也是多元话语争夺的场域,其精神遗产在保守与激进、传统与现代的张力中持续发酵。

遵义会议:党的领导体系的成熟化

遵义会议标志着中国从幼稚走向成熟的关键一步。会议通过民主讨论取代了共产国际的指令性决策,首次独立自主地解决了党内重大问题。毛泽东进入中央领导层后,通过扎西会议、苟坝会议逐步巩固领导地位,形成了以实践检验真理的决策机制。张闻天曾反思:“过去我们照搬苏联经验,而遵义会议教会我们如何在中国土壤上生根。”这种从教条主义到实事求是的转变,不仅重塑了党的组织原则,也为延安整风运动提供了范式。

四、历史转折与时代价值的延续

五四精神的多维演进

五四运动的精神内涵在百年间不断被重新诠释。李泽厚提出的“救亡压倒启蒙”论,揭示了运动内部启蒙理想与民族主义诉求的张力;而当代学者则强调五四精神与改革开放、创新驱动的内在关联。例如,新文化运动对个体价值的张扬,为市场经济时代的人格解放提供了历史资源;而“外争主权”的诉求则在香港国安法、南海争端等当代议题中持续回响。

遵义经验的当代启示

遵义会议所彰显的“坚持真理、修正错误”原则,至今仍是党建的重要指南。习近平总书记在纪念遵义会议80周年时指出,其独立自主、民主团结的精神对新时代全面从严治党具有镜鉴意义。当前国际局势复杂多变,遵义会议提示我们:必须立足国情制定战略,既要避免“封闭僵化”,也要警惕“全盘西化”,这恰与构建人类命运共同体的主张形成历史呼应。

五四运动与遵义会议,一者点燃思想之火,一者扭转革命航向,共同构筑了中国现代化进程的双重基石。前者通过文化批判与民众动员,开启了民族意识觉醒的闸门;后者通过军事纠偏与领导重构,奠定了政党成熟的根基。两者的历史意义不仅在于特定时空的突破,更在于其方法论的价值:五四运动启示我们,文化革新需与政治实践相结合;遵义会议则证明,真理必须经由本土实践的检验。未来研究可进一步挖掘五四文化转型中的传统延续性,以及遵义经验在全球化语境下的适应性创新,从而为民族复兴提供更深厚的历史支撑。