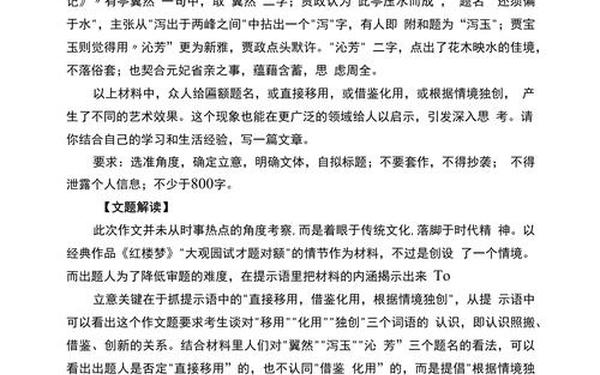

2022年高考语文全国甲卷的作文题,以《红楼梦》“大观园试才题对额”为素材,引发了广泛的社会讨论。这道题不仅考验学生的文学素养与思辨能力,更将传统文化与当代创新思维的碰撞置于聚光灯下。从众人题名“翼然”“泻玉”到宝玉独创“沁芳”,三种方式对应着文化传承的不同维度——直接移用、借鉴化用与情境独创。这一命题既是对经典名著现代价值的挖掘,也是对青年一代如何在传统中寻找突破的叩问。

文化传承与创新的辩证

材料中的三种题名方式,映射出文化发展的三种路径。直接移用“翼然”二字,体现了对经典的复刻式传承。欧阳修笔下亭台的形象被原样移植,但脱离了具体情境的“翼然”显得生硬单薄。贾政提议的“泻玉”则是对《醉翁亭记》的化用,虽贴合水景,却仍受限于前人的思维框架。宝玉的“沁芳”之所以胜出,在于其既融合了“花木映水”的实景,又暗合元妃省亲的“皇恩芳泽”,实现了文化符号与当下语境的创造性转化。

这一过程揭示了文化传承的核心矛盾:如何在尊重传统的基础上实现创新。复旦大学王宏图教授指出:“匾额题名没有唯一正确答案,它启发学生以开放思维考察事物。”这种开放性恰是文化创新的土壤。正如《红楼梦》本身对古典诗词的化用,既有“寒塘渡鹤影”的意境移植,也有“冷月葬花魂”的独创表达,传统文化正是在这样的动态平衡中焕发新生。

思维方式的层级跃迁

从“直接移用”到“情境独创”,背后是思维方式的深刻转变。模仿与借鉴是学习的基础,但若止步于此,则可能陷入“邯郸学步”的困境。2022年高考满分作文《吾辈少年,当勇于创新》中,考生以“纯借之浅显”“旧新相汇”“空前创新”三层递进,批判了机械照搬的惰性思维,强调了独立思考的价值。贾宝玉的突破正在于他跳出了对经典的依赖,转而从具体情境中提炼出“沁芳”这一兼具美学意蕴与现实隐喻的符号。

这种思维跃迁与当代教育理念不谋而合。华东师范大学黄平教授认为,题目设计“鼓励学生从伟大文学作品中培养创造性思维”。在信息爆炸的今天,比知识积累更重要的是批判性思考能力。就像“泻玉”与“沁芳”之别,前者是对既定规则的服从,后者则是基于现实观察的再创造。这种思维差异,恰是区分平庸与卓越的关键。

教育与素养的多维考验

这道题目的“难”,本质在于对综合素养的全面考察。学生需同时具备文本细读能力、文化比较视野与跨领域迁移思维。如网页3所述,材料表面是《红楼梦》情节,内核却涉及“传统文化的创造性转化”。这就要求考生既能解析“沁芳”的双关意蕴,又能将其引申至科技创新、文化传播等更广泛领域。

这种设计对教育提出了更高要求。有学者指出,部分农村考生因缺乏经典阅读机会而处于劣势,这暴露了教育资源分配的不均衡。但更深层的问题在于,传统语文教学往往重记忆轻思辨。正如某满分作文所写:“胸无点墨,何以成诗?韦编三绝,储之久矣,方捷于创造。”只有当知识储备与思维训练并重,才能培养出既能“站在巨人肩上”又能“另辟蹊径”的新一代。

经典阅读的当代启示

《红楼梦》进入高考作文,重新点燃了公众对经典价值的讨论。一方面,碎片化阅读时代让完整理解鸿篇巨著变得困难,正如网页25所指出的:“很多人对经典的认知停留在影视剧层面。”但这道题证明经典依然具有强大的现实生命力。宝玉题名的过程,本质是解决现实问题的思维演练,这与当代青年在传统文化与现代文明间寻找定位的处境形成镜像。

同济大学张生教授的评价颇具深意:“比作文题目更高明的是《红楼梦》原文。”这句话揭示了经典超越时代的本质。当考生从“大观园题匾”联想到文化自信、创新驱动等国家战略时,他们正在实践曹雪芹“假作真时真亦假”的哲学智慧——经典的价值,正在于其能不断在新的语境中生成意义。

2022年高考《红楼梦》作文题,如同一面多棱镜,折射出传统与现代、继承与创新、教育与现实的复杂关系。它提醒我们:文化传承不是简单的复制粘贴,而需要“入乎其内”的深刻理解与“出乎其外”的大胆突破。对于当代教育者,这意味着要打破学科壁垒,在经典阅读中植入思辨训练;对于青年学子,则需培养“博观而约取,厚积而薄发”的治学精神。未来,如何在数字化浪潮中守护经典的深度,又如何让传统文化在与现代思维的碰撞中迸发新机,仍是值得持续探索的课题。正如“沁芳”二字所喻:唯有根系传统的土壤,才能绽放创新的芬芳。