唐天宝年间,李白挥毫写就《赠汪伦》,以"桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情"传颂千古。这首被收入小学课本的经典之作,在民间却衍生出令人忍俊不禁的"续集"——网络段子中,汪伦以"李白乘舟不给钱,害我汪伦不得闲"的诙谐诗句回怼,李白则以"我与汪伦情千尺,盘缠能否再借点"幽默应答。这种跨越千年的"隔空对话",既是对经典文本的颠覆性解构,也折射出大众文化对历史人物的重新想象。

从学术视角考察,汪伦的并非普通村民。据泾县《汪氏宗谱》记载,汪伦系隋末唐初越国公汪华五世孙,曾任泾县令,其别墅"随山起馆宇,凿石营池台",与李白"相醉金罍""酒酣欲起舞"的宴饮场景,显示出其社会地位与经济实力。而所谓"踏歌追债"的戏说,实则混淆了历史真实与艺术虚构的边界。这种民间演绎虽非史实,却为观察经典传播提供了独特切口。

二、文本内外的情感张力

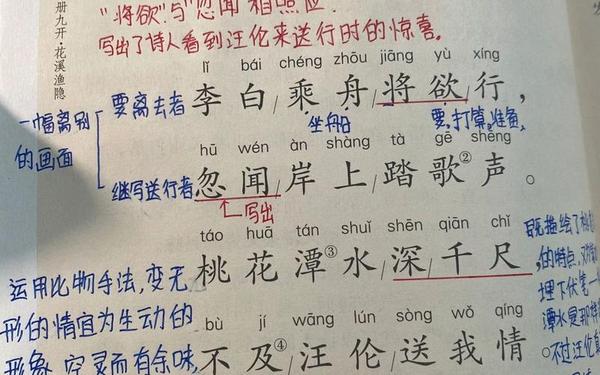

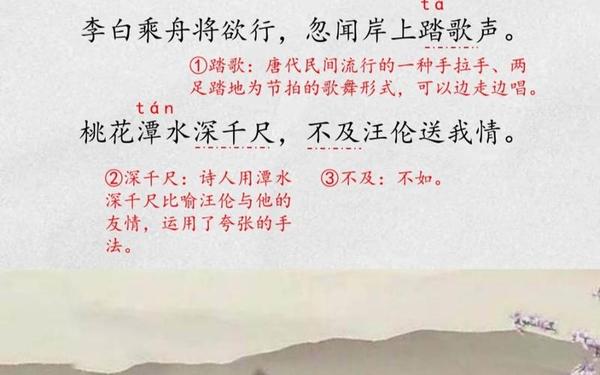

原诗的情感建构极具艺术匠心。首句"将欲行"的敦煌写本作"欲远行",暗示离别并非临时起意,而"忽闻"二字则制造戏剧性转折。清代沈德潜评点"妙境只在一转换间",正是捕捉到李白以潭水之具象丈量情谊之抽象的创作智慧。诗中"踏歌"作为唐代民间送别仪式,既符合汪伦豪士身份,也暗含"不拘俗礼"的性情契合,与段子中"踏歌追债"的市井形象形成强烈反差。

网络改编文本则呈现出完全不同的情感逻辑。"结账完后早没钱"的窘迫,"瘦死骆驼比马大"的俚语,将文人雅士拉入柴米油盐的世俗语境。这种解构本质上是后现代文化对精英叙事的消解,通过降格崇高来制造喜剧效果。正如巴赫金"狂欢化"理论所述,民间话语通过角色倒置实现对权威的暂时性颠覆。

三、经典传播的裂变轨迹

《赠汪伦》的经典化过程本身充满张力。宋本《李太白文集》注中特别强调"伦之裔孙至今宝其诗",暗示诗歌在当时已具文物价值。明清诗话多从创作技法剖析,如袁枚《随园诗话》详述汪伦"十里桃花"的邀约轶事,赵翼《瓯北诗话》盛赞其"清水芙蓉"的自然之美。这些传统阐释构建了诗歌的权威地位。

而网络时代的二次创作,则呈现出"病毒式传播"特征。考证发现,所谓"汪伦回诗"最早见于2009年论坛帖子,通过"瘦死骆驼比马大"等俗语嫁接,形成古典韵律与现代梗文化的混搭。这种传播现象印证了罗兰·巴特"作者已死"的理论——文本脱离创作者后,在接收者手中获得新生。

四、历史真实的考辨空间

关于汪伦身份,学界存在两种观点交锋。传统注家如王琦根据诗中称谓推断其为"村人",而现代学者李子龙通过宗谱考证,确认汪伦实为唐时名士。这种学术争议恰好说明:诗歌创作可以超越现实身份,将具体人物升华为情感符号。李白选择淡化官阶称谓,恰是为了突显友情的纯粹性。

对于民间段子的文化价值,需要辩证看待。从文献学角度,这些文本毫无史料价值;但从接受美学视角,它们反映了大众对历史人物的"祛魅"需求。正如葛兆铣指出,石刻中"李白万巨天宝十五年游"的记载虽粗陋,却印证了民间记忆的顽强生命力。

五、跨时空对话的启示

这场跨越千年的诗意对话,实质是经典文本在不同文化语境中的意义再生产。学术研究揭示,李白创作时身处政治低谷,"桃花潭水"的比喻暗含对现实桎梏的超越渴望;而网络改编则投射着当代人的生存焦虑,将"盘缠能否再借点"的诘问转化为对物质困境的集体调侃。

未来研究可向三个维度拓展:一是挖掘地方文献中汪伦家族史料,二是建立古典诗歌的数字化传播图谱,三是开展跨媒介叙事比较研究。正如宇文所安所言:"经典文本如同棱镜,每个时代都会折射出不同的光谱。"在坚守学术规范的正视民间演绎的文化功能,或许能为古典文学研究开辟新径。