2024年高考语文作文题目在万众瞩目中揭晓,全国甲卷、新高考I卷/II卷、北京卷、上海卷等6套试题展现出鲜明的时代特色与育人导向。这些题目既延续了近年来高考作文对思辨能力、核心素养的重视,又通过科技人文融合、现实问题切入等创新路径,为考生提供了多元的表达空间。从“人工智能与问题消长”的哲学探讨,到“坦诚交流与真正相遇”的人际关系命题,再到“抵达未知之境”的探索精神,每一道题目都如同一面棱镜,折射出当代青年的精神图景与社会发展的深层命题。

一、时代性与科技人文融合

2024年高考作文最显著的特征是科技与人文的深度对话。新课标I卷以“随着互联网和人工智能的普及,问题是否会越来越少”为核心命题,要求考生在算法统治与人类思辨之间寻找平衡点。材料直接触及ChatGPT等生成式AI对教育体系的冲击,正如浙江师范大学童志斌教授所言:“该题引导考生反思工具理性与价值理性的辩证关系,警惕技术异化对主体性的消解。”北京卷“历久弥新”与上海卷“认可度”则从另一维度展开,前者以传统文化为基点,探讨经典在数字时代的传承创新;后者聚焦城市生活中“网红现象”的价值评判,形成传统与现代的双向观照。

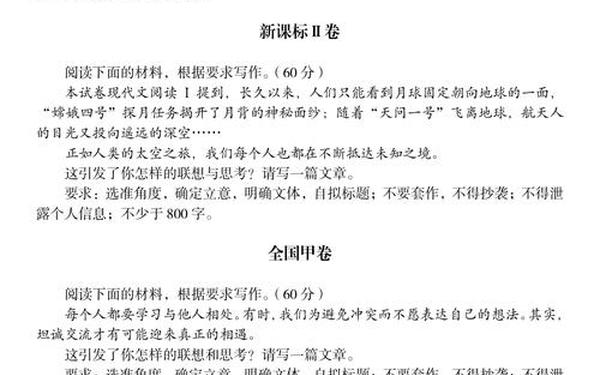

这种科技人文的双向渗透在命题形式上亦有突破。新课标II卷创造性采用“试卷内阅读材料延伸”模式,将现代文阅读中关于嫦娥、天问一号的科技叙事,转化为“抵达未知之境”的人生隐喻。教育部考试院专家指出,这种跨文本联动设计打破了学科壁垒,促使考生建立从科学探索到个体成长的认知迁移路径。天津卷“自定义与被定义”更是将量子力学中的“观测者效应”哲学化,要求考生在群体认知与自我塑造的动态平衡中构建价值坐标。

二、思辨能力的层级化考查

本年度作文题延续了“关系型思辨”的命题传统,但呈现出更精细的能力分层。全国甲卷“相处与相遇”构建了三重思辨空间:表层探讨沟通技巧,中层分析冲突化解机制,深层叩问主体性建构。材料中“避免冲突”与“坦诚交流”构成辩证矛盾,要求考生在“自我保护”与“真实联结”的价值张力中寻找平衡点,正如作文解析强调的:“真正的相遇意味着打破认知茧房,在差异生。”

北京卷微写作的三个选题则展现了思辨维度的立体化拓展。“点赞现象”剖析数字社交中的认同焦虑,“名人故乡研学”考验历史记忆的当代阐释,“月的独白”要求物象人格化的诗意表达。这种从社会观察到文化反思再到审美创造的梯度设计,精准对应《普通高中语文课程标准》中“思维发展与提升”的核心素养要求。上海卷“认可度”命题更进一步,将价值判断权交给考生,要求其突破“他者凝视”建构主体价值,体现出从“接受思辨”到“生产思辨”的能力跃升。

三、命题形式的创新突破

2024年作文题在形式创新上呈现三大亮点:其一,情境任务的具象化。新课标I卷创造性地将作文与信息时代语文生活单元教学衔接,要求考生在真实的技术变革语境中展开论述,这种“考教衔接”设计得到临海回浦中学特级教师张永飞的肯定:“它推动语文教学从知识传授转向问题解决。”其二,表达载体的多元化。北京卷首次尝试“微写作+大作文”组合模式,150字的观点凝练与700字的深度阐释相结合,既考查碎片化时代的精准表达,又检验系统化思考能力。

更具突破性的是天津卷的“概念矩阵”建构。材料中“被定义”与“自定义”形成辩证范畴,要求考生在“群体规约”与“个体突围”的互动关系中展开论述。这种命题方式与2023年全国乙卷“一花独放不是春”形成呼应,但增加了主体能动性的思考权重,体现出从“关系认知”到“主体行动”的命题演进。上海社科院研究员指出,此类设计有效规避了套路化写作,迫使考生在动态概念网络中重构认知框架。

四、教育导向的核心素养映射

透过作文题可清晰窥见“一体四层四翼”高考评价体系的落地轨迹。全国甲卷将“人际沟通”这一生活议题上升为成长哲学,直指《中国学生发展核心素养》中的“社会参与”维度。北京大学丛治辰副教授评价:“它引导青少年超越工具往,建构主体间性的对话。”新课标II卷“抵达未知之境”则完美映射“科学精神”与“实践创新”素养,要求考生在航天探索的宏大叙事中找寻个体生命与人类文明的共振频率。

在文化传承层面,北京卷“历久弥新”与教材中“中华传统文化经典研习”任务群形成深度对话。材料列举“经典常读常新”“思想常用常新”“精神亘古常新”三个维度,要求考生在守正创新中激活传统资源的当代价值,这种设计被教育部教材局专家誉为“传统文化创造性转化的教学范本”。而天津卷“自定义”命题暗合“生涯规划”教育理念,引导学生在社会期待与自我实现的张力中绘制人生蓝图。

指向未来的写作教育启示

2024年高考作文题构成了观察中国教育改革的风向标。它们昭示着三大转型趋势:从知识立意转向素养立意,从封闭答题转向开放建构,从学科壁垒转向跨域融合。对于未来备考,建议关注三个方向:其一,强化“科技”议题的思维训练,在人工智能、量子计算等前沿领域积累辩证素材;其二,深化传统文化与现代生活的对话能力,掌握“两创”方法论;其三,发展个性化表达范式,在议论文、记叙文、实用文体间建立灵活转换机制。正如教育学者王宁所言:“作文题正在成为撬动育人方式变革的支点,它测量的不仅是写作能力,更是时代新人的精神海拔。”