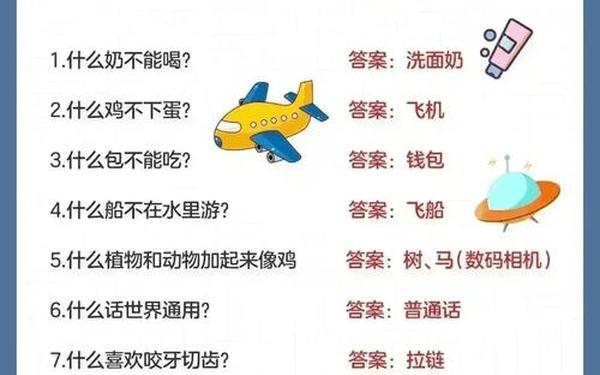

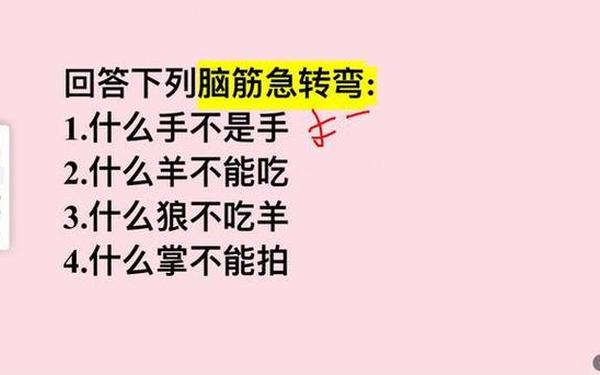

脑筋急转弯作为语言游戏的经典形式,巧妙利用汉字的多义性、谐音梗和逻辑反转,构建出令人捧腹的思维迷宫。例如“布和纸怕什么?——布怕一万,纸怕万一”,通过“不(布)怕一万,只(纸)怕万一”的谐音转换,将成语解构成具象物品的对话。这种语言重构不仅考验思维敏捷度,更展现了汉语的丰富性。

从语言学视角看,这类题目常通过词性转换(如“铅笔姓萧”中的“削”与“萧”谐音)、语义错位(如“孔子满月”颠覆时间逻辑)等手法制造认知冲突。学者指出,这类谜题的核心在于“故意断裂能指与所指的对应关系”,要求解题者跳出常规框架,在矛盾中寻找关联性。例如“狼来了”对应水果“杨桃”(羊逃),正是通过语音相似性完成跨范畴联想,体现了语言符号的灵活运用。

二、教育价值的多元延伸

在儿童教育领域,脑筋急转弯被证实能显著提升逻辑推理和创造性思维。研究表明,4-6岁儿童通过解答“为什么青蛙比树跳得高”等反常识题目,可突破经验局限,建立多角度分析能力。这类训练不仅能增强记忆力(如卡片匹配游戏),还能培养细节观察力(如图案形成类题目),成为寓教于乐的有效工具。

对于青少年及成人群体,5000题规模的题库更构建了阶梯式思维训练体系。例如从基础的字谜(“新华字典有多少字”——四个)到复杂的逻辑陷阱(“两对父子买三顶帽子”中的三代关系),题目难度逐步升级。教育专家认为,这种渐进式挑战可激活大脑前额叶皮层,促进神经突触连接,长期练习甚至能提升智商测试分数。

三、跨文化视角下的本土特色

对比中西方谜语传统,汉语脑筋急转弯更注重语音双关与文化意象的结合。例如英语谜语“Why is the smallest bridge the nose?”,依赖“bridge”的语义双关;而中文题目“台风天带四千万出门”则将数字谐音融入生活场景(“事千万”不要出门),凸显汉字的音形义三位一体特性。这种差异反映了语言结构对思维模式的影响,汉语使用者更倾向于具象联想而非抽象推理。

本土化创新还体现在文化符号的运用上。“请猪当裁判”暗含“说人是猪”的禁忌幽默,“蒋公在世”则以历史人物制造荒诞反差。这些题目不仅需要语言能力,还依赖文化共识,形成独特的集体记忆纽带。学者指出,此类题目可作为跨文化交际的研究样本,揭示语言游戏背后的认知差异。

四、科技赋能的未来图景

人工智能的介入为脑筋急转弯开发了全新可能。ChatGPT通过分析5000题语料库,已能解答“什么水越洗越脏”等题目,其自然语言处理技术可识别谐音、歧义等要素。不过测试显示,AI在需要生活经验的问题(如“冻豆腐打人”)上表现逊于人类,而在纯逻辑题(如“水涨船高”)中更具优势,这说明人机协同将成为趋势。

目前,已有开发者结合AI技术推出互动APP,例如《Save Balls》将物理谜题与脑筋急转弯融合,用户需绘制保护路径的同时解答语言谜题。未来,虚拟现实技术的引入或可创建沉浸式解谜场景,如通过手势识别完成“迈另一只脚”的动作交互,使传统文字游戏升级为多维思维训练工具。

思维的无限可能

从1000个爆笑题目到5000题体系化集合,脑筋急转弯既是语言的艺术品,也是思维的磨刀石。它通过制造认知冲突激发创新思维,借助文化符号强化群体认同,并在科技赋能下持续进化。未来研究可深入探讨其神经机制,或开发跨模态谜题以适配多元智能需求。建议教育者将其纳入思维训练课程,开发者则需平衡传统智慧与技术创新,让这道语言盛宴在数字时代焕发新生。